複数の情報を順番に提示された際、中間の情報は記憶に残りにくく、「最初」と「最後」の情報が記憶に定着しやすくなる『系列位置効果』。

立証することになった実験内容や、理論づける2つの効果、ビジネスシーンにおける発生例と活用する際の注意点などについて解説しています。

『系列位置効果』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『系列位置効果』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

『系列位置効果』とは?

複数の情報を順番に提示された際、中間の情報は記憶に残りにくく、「最初」と「最後」の情報が特に記憶されやすい傾向を意味する『系列位置効果(Serial Position Effect)』。

一連の情報を記憶する際に「提示された順番」によって、記憶のしやすさに差が出る認知現象とも言えます。

ちなみに、「意味が通じる」情報の方が記憶に定着しやすく、「匂い」や「音楽」を記憶する際にも作用する現象として知られています。

提唱したのは?

この『系列位置効果』は、『エビングハウスの忘却曲線』でも知られている、ドイツの心理学者であるヘルマン・エビングハウス 氏が提唱しました。

のちに、心理学者のソロモン・アッシュ 氏が提唱した『初頭効果』、ノーマン・H・アンダーソン 氏やアーウィン・エフロン 氏らの研究を通じて広まった『親近効果(リーセンシー効果)』の発見につながり、理論づけられることになりました。

※『エビングハウスの忘却曲線』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

時間経過に伴って記憶が減衰し「覚え直す」ために時間を要するというメカニズムを表す『エビングハウスの忘却曲線』。このメカニズムを用いた記憶への定着率を高めるための5つのテクニック、商品やサービスを販売する際の活用法などについて解説しています。

『系列位置効果』を明らかにした実験

『系列位置効果』に関する代表的な実験内容は、以下の通りです。

- 「単語」を記憶し思い出す実験

- 「ストッキング」を用いた実験

「単語」を記憶し思い出す実験

心理学者のグランツァー 氏とカニッツ 氏が実施した実験は、以下のような内容です。

- 実験の被験者をA・B・Cの3つのグループに分け、それぞれ意味を成さない15個の単語の中から、1単語ずつ1秒間表示、2秒間隔で覚えてもらう。

- その後、「妨害課題」としてグループBは10秒間、グループCは30秒間、覚えた単語と関係がない数字を声に出してもらう。

- 覚えた単語を答えてもらう。

明らかになった結果は、以下の通りです。

- 3つのどのグループも「中間の単語」の正答率が下がる。

- 3つのどのグループも、最初に表示された単語は「長期記憶」に定着し、妨害課題の影響を受けにくい。

- 妨害課題のないグループAは、後半の単語が「短期記憶」に定着し、正答率が高い。

- 妨害課題の時間が長いグループほど、後半の単語の正答率が低い。

「ストッキング」を用いた実験

心理学者のリチャード・ユージーン・ニスベット 氏とティモシー・ウィルソン 氏は、以下の実験を行いました。

- まったく同じ「ストッキング」を1m間隔で4か所に展示。

- 実験の被験者に「展示した4つのストッキングの中から良いと思うもの」を選ばせ、選んだ理由をヒアリング。

この実験の結果、以下の内容が明らかになりました。

- 中間に位置する「2番目」と「3番目」のストッキングは選ばれず、「1番目(最初)」と「4番目(最後)」のストッキングが選ばれる結果に。

- 選んだ理由に「位置との関係」を挙げる被験者はおらず、「位置による効果」を伝えても一人しかその効果を認めなかった。

- →「最初」と「最後」が選ばれやすく、「中間」は忘れられやすい。「位置による効果」によって無意識に判断が歪められる結果に。

『系列位置効果』を理論づける「2つの効果」

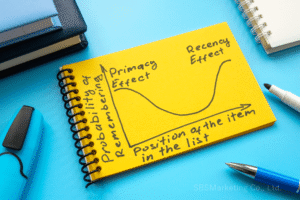

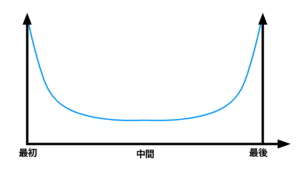

『系列位置効果』は、「最初と最後に覚えたことは記憶に定着しやすくなる効果」の2種類の記憶の仕組みによって、「中間部分」が記憶に残りづらくなります。

上の図は、記憶の定着度を表していますが、序盤に取得した情報が記憶に定着しやすくなる現象を『初頭効果』、終盤に取得した情報が記憶に定着しやすくなる現象を『親近効果(リーセンシー効果)』と呼ばれています。

この『初頭効果』と『親近効果(リーセンシー効果)』によって、中間の情報が記憶に定着しづらくなる、というわけです。

「最初」の印象に強く影響を受ける『初頭効果』

「最初」の印象に強く影響を受ける『初頭効果』。「最初に覚えた情報」が記憶に残りやすい、と言い換えることもできます。

この心理現象には、後から取得する情報と比較して「最初の情報」は覚える時間が長く、繰り返し想起されるため「長期記憶(長期間にわたって保持される記憶のこと)」として定着しやすくなるという特徴があるのです。

※『初頭効果』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

人やモノに対するイメージ形成が「第一印象」という情報で行われ、その後の評価に影響を与える『初頭効果』。発生するメカニズムや第一印象を決める要素、ビジネスシーンでの活用例、「ポジティブ」にする・「挽回する」方法について解説しています。

初対面の時の「第一印象が大切」と言われるのは、『初頭効果』に即した考え方で、「第一印象(最初)」がその後の評価に影響を与えやすくなる、という作用を示しています。

「最後」の印象に強く影響を受ける『親近効果(リーセンシー効果)』

「最後に覚えた情報」が記憶に残りやすい心理的傾向を意味する『親近効果(リーセンシー効果)』。

これは、最後に(直近に)記憶する情報であるため、「短期記憶(一時的に覚える必要のある情報を数秒から数分程度、短時間だけ保持する記憶のこと)」として残りやすい傾向があるとされています。

※『親近効果(リーセンシー効果)』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

購買の直前に接触した広告が消費者心理に与える影響を意味する『リーセンシー効果』。由来や発祥から、「リーセンシー」の意味、活用例や類似する心理事象について解説しています。

プレゼンの場面で、複数案提示された結果、序盤に出た案よりも終盤の案が採用されやすいということも、「終盤に聞いた案の方が記憶に残りやすい」という『親近効果(リーセンシー効果)』を示しています。

ビジネスシーンにおける『系列位置効果』の発生例

この『系列位置効果』は、学習や採用面接、プレゼンやコンテンツ、実際の店舗販売などで発生・活用されています。

- 効果的に学習を行いたい際には・・・

- 集団面接時に「順番」が印象を左右する

- プレゼンで特に伝えたい情報がある場合・・・

- ランディングページで訴求ポイントがある場合・・・

- 売り込みたい新商品がある場合・・・

効果的に学習を行いたい際には・・・

学習する際、覚えたい重要な内容を、「最初」と「最後」に配置することで、記憶への定着を促すことが可能になります。

集団面接時に「順番」が印象を左右する

採用面接でも、『系列位置効果』が生じるようになります。

集団面接の際、3名以上の候補者がいる場合、「最初」と「最後」の受験者は特に印象に残りやすくなります。

プレゼンで特に伝えたい情報がある場合・・・

プレゼンテーションの「冒頭」と「最後」に特に伝えたい情報を配置することで、聞き手の記憶に残りやすくなります。

ランディングページで訴求ポイントがある場合・・・

Webコンテンツにおいても『系列位置効果』が発揮するケースがあります。

例えば、ランディングページ(LP)で、訴求したいポイントをページの「先頭」と「最後尾」に配置することで、閲覧ユーザーに強く印象付けやすくなります。

売り込みたい新商品がある場合・・・

小売業の店舗において、「店頭」といった目立つ場所と「店舗奥」に販売したい商品を陳列することで、『系列位置効果』によって消費者の目に留まりやすくなり、購買意欲を高めることが可能になります。

※『系列位置効果』以外の「売れる商品陳列テクニック」については、こちらのページをご覧ください。

売れる商品陳列のテクニック6選!売れるディスプレイのコツも解説|株式会社フィールドマーケティングシステムズ

↓

この続きでは、『系列位置効果』の注意点について解説しています。

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『系列位置効果』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。

中堅・小規模企業様向けサービスはこちら

リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …

個人事業主&フリーランス様サービスはこちら

見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …

お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。

現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。