特定の分野で「一流の専門家」「プロ」になりたければ「10,000時間」の練習や研鑽が必要であると示唆する『10,000時間の法則』。

根拠とした調査内容や偉人の例、この法則に対するさまざまな反論、

努力を積み重ねて「一流になる」「プロになる」ための方法について解説しています。

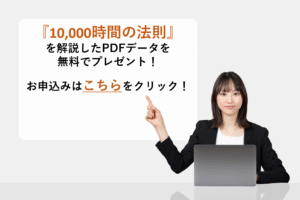

『10,000時間の法則』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『10,000時間の法則』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

『10,000時間の法則』とは?

『10,000時間の法則』とは、特定の分野で「一流の専門家」「プロ」になりたければ「10,000時間」の練習や研鑽が必要、という法則です。

この法則をビジネスシーンに当てはめてみると、週5営業日で1日8時間と仮定すると、月160時間、年で1,920時間。5年弱で「一流の専門家」「プロ」と名乗れるようになる、というわけです。

もちろん数値はあくまで「理想値」であり、業務時間外で取り組むこともできるでしょうし、そもそも実務時間内で「研鑽」と呼べるような内容を担保できるか、という点も考慮しなければなりません。

提唱したのは?

この『10,000時間の法則』は、イギリス出身のジャーナリストである マルコム・グラッドウェル 氏が著書『天才!成功する人々の法則』で紹介し広まったもので、心理学者でありフロリダ州立大学の アンダーソン・エリクソン教授の調査結果がベースになっています。

法則を見出した調査内容とは?

マルコム・グラッドウェル 氏が著書で紹介する根拠となった、アンダーソン・エリクソン 氏らが1993年に発表した論文の中にある調査概要は以下の通りです。

- 調査対象:交響楽団の演奏者や音楽大学で音楽専攻の学生。

- 日々の時間をどのような活動に使っているかをヒアリング。

- 調査結果から、より実力があると見なされている人ほど20歳までに練習時間を多く積み重ねていた。

- また、世界トップレベルのバイオリン奏者などが大成するまでに約10,000時間の練習を積んでいたことがわかった。

そして、マルコム・グラッドウェル 氏は、以下の例も根拠に含め『10,000時間の法則』を提唱しています。

- 音楽家である ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 氏は、大成するまで「10,000時間」の下積みを積み重ねていた。

- 20世紀を代表する音楽グループであるビートルズは、デビュー前に「10,000時間」をステージでの演奏に費やしたと言われている。

- マイクロソフトを創業した人物として知られる ビル・ゲイツ 氏は、学生時代に「10,000時間」をプログラミングに費やした経験がある。

ですが、マルコム・グラッドウェル 氏の解釈が、研究した アンダーソン・エリクソン 氏の意図とは異なっていたため、訂正を要求したと言われており、『10,000時間の法則』には科学的根拠が無いことが示されています。

『10,000時間の法則』に対する反論

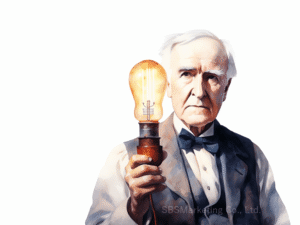

発明王の トーマス・アルバ・エジソン 氏が残した「天才とは、1%のひらめきと99%の努力である」という名言があるように、努力や練習の大切さは誰もが知っています。

この「(才能より)努力が大事」「努力は報われる」と解釈することができる『10,000時間の法則』に納得し、ポジティブな影響を受けた人々がいる一方で、数々の反論も寄せられることになりました。

- 「練習時間」や「研鑽する量」だけで専門性を身につけられるわけではない?

- 「どんな分野」にも当てはまる法則ではない?

- そもそも「10,000時間」も必要ないのでは?

- 「10,000時間」ではなく「10,000回の実験」?

「練習時間」や「研鑽する量」だけで専門性を身につけられるわけではない?

反論の一つとして挙げられるのが「練習時間や研鑽する量だけで専門的技能を習得することはできない」という点。

つまり、個々人の努力以外にも「生まれ持った才能」や「自身を取り巻く環境」などの要因によって、専門的技能の習得は左右されるのではないか、ということです。

アメリカにあるケース・ウェスタン・リザーブ大学の ブルック・マクナマラ 准教授は「技能の発達には環境要因や遺伝的要因などが複雑に影響している」と指摘しています。

この指摘に対し、アンダーソン・エリクソン教授と共著で論文を発表した、ルーヴァン・カトリック大学のラルフ・クランプ教授は「練習時間だけが全てを決めるとは考えていない。特定の技能を習得するためには、練習の量や周囲のサポートも重要だが、継続的な練習こそが最も重要だ」とコメントしています。

ほかにも、例えば「何を学べばいいかわからない初心者が、漫然とでも「10,000時間」を費やせば「一流の専門家」や「プロ」のレベルに到達するか」と問われると、疑問符が付きます。

確かに、「量」を積み重ねていくことで「質的な変化」が生じる『量質転化の法則』という観点もありますが、勉強でも仕事でも、一生懸命努力したとしても、「努力する方向性(勘所)」を間違えてしまうと思うような成果を得ることはできません。

そのため、「正しい努力をするための方向性を理解するための行動量」が大切であり、その「量」を積み重ねることで「質」に転化し成果を得られるようになると言えます。

※『量質転化の法則』や「量か質か」についての詳細については、こちらのページをご覧ください。

ビジネスシーンにおいてたびたび話題に上がる「量と質、どっちが大切?」。果たしてどちらが正しいのか?さまざまなビジネスシーンの例を踏まえて解説しています。

「どんな分野」にも当てはまる法則ではない?

また、どんな分野にも『10,000時間の法則』が当てはまるのか?という疑問も挙がっています。

前述の、法則の裏付けとなる調査対象や根拠のほとんどが、世界的・歴史的に有名な音楽家・ミュージシャンであるため、「これらの(特定の)分野で世界レベルに到達するためには膨大な練習が必要と述べているに過ぎない」という見方ができるわけです。

2014年に行われた「意図的な練習の時間数がパフォーマンスに影響する割合」に関する研究結果によると、分野によって練習量がパフォーマンスに与える影響が異なることが明らかになりました。

- テレビゲーム・・・26%

- 音楽・・・21%

- スポーツ・・・18%

- 教育・・・4%

- ビジネス系の知的専門職・・・1%以下

この結果をみると、確かに「音楽」という楽器演奏の分野は、相対的に「練習量がパフォーマンスに与える影響が大きい」と言えます。

こういった傾向は、「音楽」や「スポーツ」のように、技術的な変化が比較的遅い・あまり無い分野においては、『10,000時間の法則』が該当すると言えそうです。

しかし、ビジネス分野の「知的専門職」はどうかと言うと、「努力量とパフォーマンスにはほとんど関係性が見られない」ということが示唆されており、「特定の分野」に限って当てはまる法則と捉えることができます。

そもそも「10,000時間」も必要ないのでは?

そもそも、「10,000時間」も必要なのか?という疑問も湧きます。

前述したように、「努力の方向性を正しく」すれば、もっと短時間で熟達できる、という発想が当てはまりそうです。

つまり、「10,000時間」の研鑽によって必ず「一流」に到達できるのではなく、センス(才能)や周囲の環境などの要因によって「一流」になるまでの時間は変わる、そして「10,000時間」かけたとしても到達できるとは限らないと言えます。

「10,000時間」ではなく「10,000回の実験」?

さらに、「10,000時間」を要することで「一流の専門家」や「プロ」になれるのではなく、「10,000回の実験(トライ&エラー)」によって到達できるのではないか?という反論もあります。

膨大な数の実験を繰り返した偉人として挙げられるのが、トーマス・アルバ・エジソン 氏。

このエジソンの「成功の秘訣」として、何千回もの実験を意図的に繰り返したことが知られています。

例えば、電球を作る際に約1,000の伝導物質を試し、そのほとんどは失敗しました。

そんなエジソンに「なぜ1,000回も失敗しているのに諦めないのですか?」と聞いたところ、「私は一度も失敗していない。うまくいかない物質が990以上あることがわかった、という発見に成功しただけ」と言ったと伝えられています。

つまり、テクノロジーやビジネスの領域においては、「時間をかける」ことに重きを置くのではなく、「実験(試行錯誤)の数を最大化」することが重要になるということです。

「膨大な数の実験を行った」偉人として、レオナルド・ダヴィンチ 氏も例として挙げられます。

ダヴィンチは毎日起床した際に「やることリスト(To Do List)」ではなく、「試すことリスト」を作って1日をスタートさせたと言われています。

偉人のほかにも、世界最大の検索エンジンと多様なインターネットサービスを提供するGoogleでは、新サービスのテストや実験を年間で7,000回程度実施していると言われています。

↓

この続きでは、『10,000時間の法則』を踏まえつつ、努力を積み重ねて

「一流になる」「プロになる」ための方法について解説しています。

『10,000時間の法則』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

『10,000時間の法則』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『10,000時間の法則』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。

中堅・小規模企業様向けサービスはこちら

リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …

個人事業主&フリーランス様サービスはこちら

見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …

お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。

現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。