「簡単な仕事はいつでもできると思って先送りしてしまう」という『ディヘイの法則』。

タイムマネジメントへの活用法や陥らないようにするための方法などについて解説しています。

『ディヘイの法則』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『ディヘイの法則』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

『ディヘイの法則』とは?

『ディヘイの法則(Dehey’s law)』とは、簡単な仕事は「いつでもできる」と思い、常に先送りしてしまう、という法則のことです。

簡単な仕事であるがゆえに先延ばししてしまい、結果として仕事が積み重なってしまい、追い込まれてしまうという状態になることを示しています。

なぜ「先送り」してしまうのか?

ちなみに、「先送りするとさらに負担が増えてしまう」、その「先送り」してしまう心理的な要因を示しているのが『エメットの法則』です。

こちらのページでは、『エメットの法則』をもとに、なぜ「先送り」すると負担が増えてしまうのか、「先延ばし」の原因などについて解説しています。

「先延ばしにすると一層負担が増えてしまう」「完璧主義が先延ばし癖の原因になってしまう」ということを定義した『エメットの法則』。なぜ「先延ばし」にすると負担が増えてしまうのか、「先延ばし癖」を改善するためのポイントなどについて解説しています。

提唱したのは?

この『ディヘイの法則』は、アメリカの心理学者である ジョージ・ディヘイ 氏が1940年代に提唱した法則で、現代でも多くの人が陥ってしまう「タイムマネジメントの罠」として知られています。

『ディヘイの法則』の身近な例

例として挙げられるのが、夏休みの課題。

簡単な課題もあれば、難易度の高い課題もあります。

『ディヘイの法則』に陥ってしまうと、簡単な課題を「すぐにできるから」を後回しにして、先に難易度の高い課題に取り掛かってしまうことになってしまいます。

すると、難易度の高い課題であるがゆえに、終わらせるのに時間や労力がかかってしまい、気が付くと手つかずの「簡単な課題」が大きな負担になってしまい、結局、8月末になって大急ぎで片づけることになってしまうのです。

『ディヘイの法則』を踏まえたタイムマネジメントへの活用法

この『ディヘイの法則』を活用する例として、タイムマネジメント(時間の使い方を改善して生産性を高める手法)が挙げられます。

具体的には、以下の5つの手順を踏むことが必要になります。

- 優先順位を設定する

- タスクを分割する

- 「タイムボックス」を設定する

- 報酬を設定する

- 計画を立てて振り返りをする

優先順位を設定する

簡単なタスクを先送りにする一方で、難解な・重要なタスクが後回しにしてしまう『ディヘイの法則』。

こういった問題を解決するためには、まず「優先順位」を設定することがポイントになります。

タスクを整理し、「期限が迫っているタスク」や「重要度が高いタスク」から取り組むようにすることが重要になります。

タスクなどの優先順位を設定する方法としては、『ABC分析』が代表例として挙げられます。

この『ABC分析』とは、売上高やコスト、在庫数などの「指標」を大きい順にランク付けし、優先度を決め管理するための分析手法です。

つまり、この分析手法ではタスクを「緊急性」と「重要性」の2軸で分類し、それぞれに対応するアクションを決めていきます。

「緊急性があり重要性もある」タスクはすぐに実行する、「緊急性はないが重要性がある」タスクは計画的に行う、「緊急性があるが重要性はない」タスクは他者に任せる、「緊急性も重要性もない」タスクはやらない、といった決め方です。

タスクを分割する

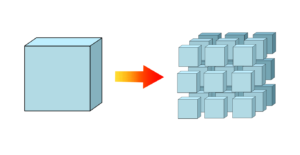

タスクの規模が大きい場合、膨大さや取り組むことの難しさに圧倒されてしまって「先送り」してしまう恐れがあります。

そのため、特にタスクが大きい場合は「小さなステップ」に分割することが有効です。

「小さなステップ」に分割することで、取り組みやすくなり、進捗具合も把握しやすくなるなどメリットが生じます。

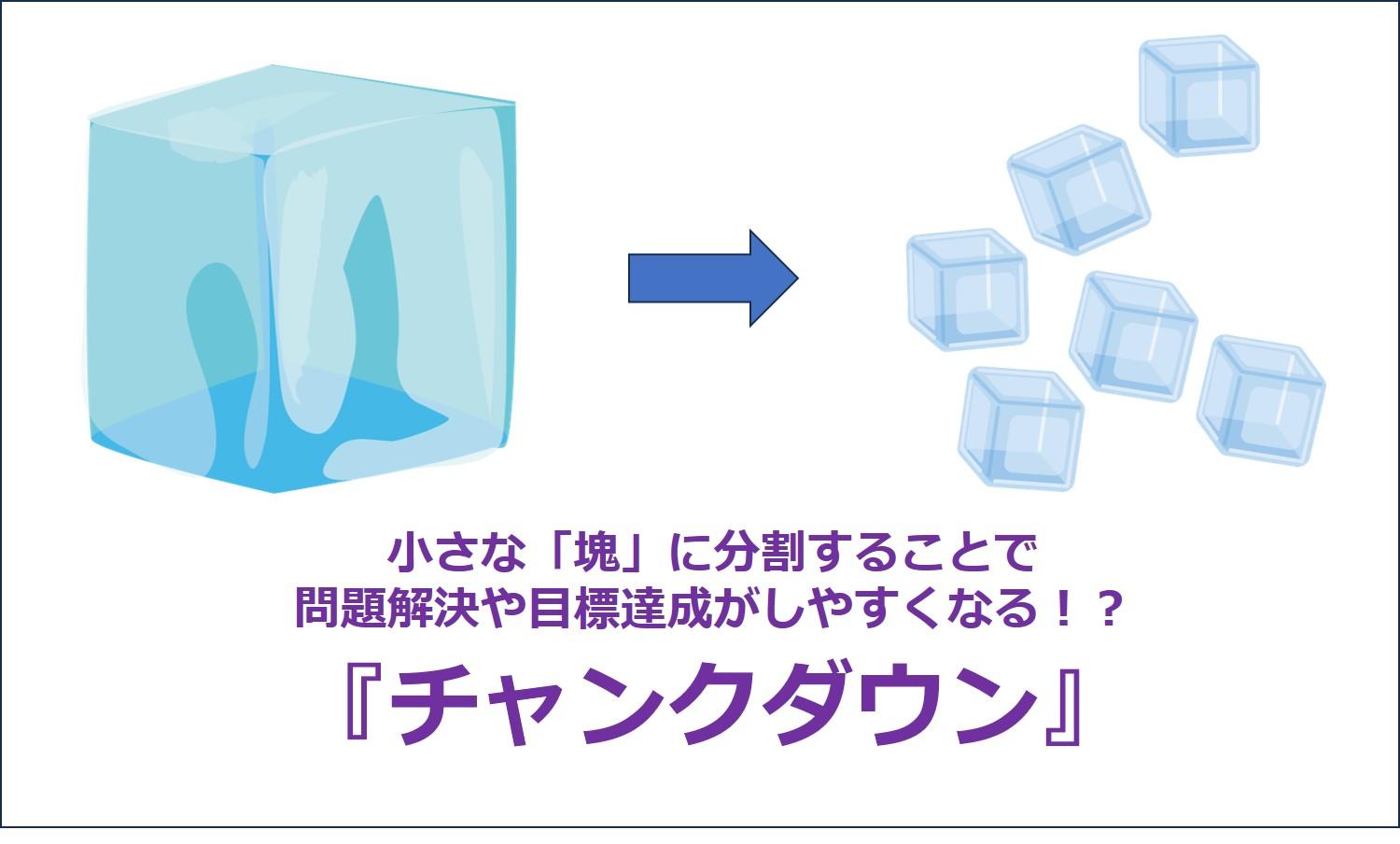

タスクを分割するための方法の一つとしては、『チャンクダウン』が有効です。

具体的には5つの手順でタスクを「塊」にほぐすことで、優先順位がつけやすくなります。

問題や目標を小さな「塊」に分割して、具体的な解決策や達成方法を考案する『チャンクダウン』。実施することによる7つのメリットや5つのビジネスシーンでの活用例、実際の手順や効果的に進めるための2つのポイントについて解説しています。

「タイムボックス」を設定する

「タイムボックス」とは、特定のタスクに割り当てる時間枠を意味します。

例えば「このタスクには1時間費やす」など、タスクごとに時間を決めて取り組むことで、「先送り」を防ぐことにつながります。

この「タイムボックス」を設定するための方法としては、『ポモドーロ・テクニック』や『タイムブロッキング』などが挙げられます。

『ポモドーロ・テクニック』とは、タスクを「25分」ずつのセッションに分け、その間に短い休憩を挟む時間の管理術として知られています。

「25分」ということで集中力を維持しやすく、休憩を挟むことで生産性も上がる効果が見込まれる『ポモドーロ・テクニック』は、ビジネスシーンだけでなく学習機会などにも使えるテクニックです。

また、『タイムブロッキング』とは、1日を「ブロック」に分けて、各ブロックに1つのタスクを割り当てる手法です。

「ブロック」に分けることで、タスクの生産性を向上させたり、ストレスを軽減する効果が見込まれます。

どちらも学校の授業のように、タスクに時間枠を設定して、その時間は集中して取り組み、その後に休憩時間を設けてリフレッシュする・切り替えるという手法です。

「報酬」を設定する

簡単なタスクを先送りにしてしまう『ディヘイの法則』を回避するためには、どんなタスクでも終えた後に「ご褒美」を設定することで、やる気の高まりにつなげることができます。

タスクを終えたら「スイーツを楽しめる」「趣味の時間を設けることができる」などの「報酬」があることで、それらを手に入れるために取り組むという意欲を促進することになります。

注意点としては、難易度の高いタスクだけに「報酬」を設けるのではなく、簡単なタスクにも設けることです。

計画を立てて振り返りをする

タイムマネジメント(時間の使い方を改善して生産性を高める手法)に欠かせないのが、計画と振り返り。

1年、半年、3か月、1か月、週、日ごとにスケジュールを立てて、到達したい目標に向かって進捗を確認することで「先送り」を防ぎ、生産性を継続させることが可能になります。

計画を立てる・振り返りをする方法としては、『GTD(Getting Things Done)』や『PDCAサイクル』が有効と言えます。

「物事をやり遂げる」という意味の「Getting Things Done」が語源となっている『GTD』は、以下のようなステップで取り組みます。

- 自身が「気になること」や「やらなければならないこと」を頭の外に出す。

- 『ABC分析』などを用いて「今すぐやるか」「後でやるか」など、タスクを分類する。

- タスクをビジネスやプライベートなどの「ステージ」ごとに仕分ける。

- 定期的にタスクを見直す・更新する。

- タスクを実行する。

また、『PDCAサイクル』は、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4つのステップを繰り返すことで、業務や品質を改善していく手法です。

このサイクルを繰り返すことで、業務の品質を高め、振り返りを効率的に実施しやすくなります。

PDCAサイクルとは? 中小規模のBtoB事業会社内のマーケティング界隈でありがちなのが、実施するにあたって、これといった明確な根拠もなく長期にわたって踏襲されている施策が多くあるため、同時進行で実行しなければならないこ …

↓

この続きでは、『ディヘイの法則』に陥らないようにする方法について解説しています。

『ディヘイの法則』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

『ディヘイの法則』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『ディヘイの法則』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。

中堅・小規模企業様向けサービスはこちら

リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …

個人事業主&フリーランス様サービスはこちら

見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …

お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。

現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。