組織全体のパフォーマンスを高める際には、個人の感覚的・言語化されていない『暗黙知』をいかに『形式知』へ変換し組織内に共有できるかが

ポイントになります。暗黙知と形式知のそれぞれの意味、変換するフレームワーク、形式知を徹底し過ぎることで生じる弊害などについて解説しています。

『暗黙知と形式知』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『暗黙知と形式知』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

知識やノウハウの「属人化」から脱却するために必要な『ナレッジマネジメント』

実務の中でトライ&エラーを繰り返し、試行錯誤をする中で身につけることができる知識やノウハウ。

これらは『暗黙知』と呼ばれる、個々人の経験や感覚に根付いたものであり、言語化されていない・できていないものが多くあります。

そのため、ほかの従業員へ端的に説明できる・伝承できるかと言うと、必ずしもそうはなりません。こういった課題を解決するのが「ナレッジマネジメント」です。

この「ナレッジマネジメント」の要素となる『暗黙知』と『形式知」、暗黙知を形式知に変換するメリットや手法などについて解説します。

『暗黙知』とは?

『暗黙知(Tacit knowledge)』とは、「個人の経験や勘に基づいた簡単に言語化できない知識やスキル」のことです。

この『暗黙知』をはじめて提唱したとされているのは、ハンガリー出身の学者であるマイケル・ポランニー 氏で、著書『暗黙知の次元』の中で「他者の顔や表情を見分ける方法」など、言葉や図解で簡単に表現できない知識のことを『暗黙知』と呼んでいます。

『暗黙知』の特徴としては、以下の3つが挙げられます。

『暗黙知』の特徴

- 感覚的なため、言語化・図形化しづらい。

- 経験を経て体得できる。

- 属人化しやすく、データ化しにくい。

『暗黙知』の具体例

『暗黙知』の具体例としては、座学などでは体得できないスキル、「場数」で培った経験値に基づくノウハウなどが該当します。

日常生活における具体例

日常生活における『暗黙知』の例は、以下のようなものです。

- スポーツ:練習を経てテクニックを体得するので、言葉で説明するのが難しい。

- 鉄棒の逆上がり:コツを教わることはできても、実際にやってみて体で覚えないとできない。

- 外国語の発音:発音記号などで口の動きは学べますが、実際にネイティブな発音をするには相応の経験が求められます。

ビジネスにおける具体例

ビジネスにおける『暗黙知』の例は、以下のようなものが挙げられます。

- 営業マンのトーク術:商談での相手が求めていることを的確に理解する能力や、受注を促すような話の運びなど。

- クレームやトラブル対応:顧客からのクレームやトラブル発生時の対処法や未然に防ぐ方法など。

- デザイナーのセンス:見込み客や顧客に「刺さる」コンテンツのデザインスキル。

『形式知』とは?

暗黙知と対を成す『形式知(Explicit knowledge)』とは、図解や数値化、言語化でき客観的に理解することのできる知識のことです。

この『形式知』という概念は、日本の経営学者で「知識経営の生みの親」として知られる、野中 郁次郎 氏が提唱した『知識創造理論』を契機に世に広まりました。

『形式知』の特徴

- 言語化や図式化しやすいため、他者に説明しやすい。

- 客観的であり論理的に理解しやすい。

- データとして集約できマニュアル化が可能。

『形式知』の具体例

『形式知』は、誰でも同じように理解・再現が可能になったり、トラブルやミスを未然に防げるようになるマニュアルのように、言語化・図式化し、客観的に表現しているものが該当します。

日常生活における具体例

日常生活における『形式知』の例は、以下のようなものです。

- 料理のレシピ:料理を作るための材料と手順を示し、誰でも同じ料理を作れるようにしている。

- 自動車の運転方法:「アクセルを踏めば動く」「ブレーキを踏めば止まる」。

- 取り扱い説明書:読めば誰でも操作・使用方法を理解できるよう構成されている。

ビジネスにおける具体例

ビジネスにおける『形式知』の例は、以下のようなものが挙げられます。

- 運用マニュアル:特定の製品・ツールをどういった手順で使用できるか、ガイドラインを明確に示す。

- 契約書・法的文書:ある特定の法的条件・義務を明文化して示す。

- 経費精算フロー:決まった手順を踏めば経費精算ができる。

『暗黙知』と『形式知』をまとめると・・・

『暗黙知』と『形式知』の違いは、「言葉や図解で表現できるか」どうかという点です。

- 暗黙知:個人の経験や勘に基づく知識であるため、言語化しにくく他者への共有が難しい。

- 形式知:言語化や数値化しやすく、他者との共有がしやすく体系的に学べる。

なぜ「形式知化」することが求められるのか?

経営学者である 野中 郁次郎 氏は、1980年代の日本の経済成長の要因として「暗黙知から形式知への転換」を挙げています。

他者への共有が難しい『暗黙知』は属人化の原因となってしまうことから、『ナレッジマネジメント』という人材価値の向上や、高い成果を出す人材に共通して見られる行動特性である「コンピテンシー」の共有の観点から、『暗黙知』の形式知化が求められる、というわけです。

『暗黙知』を『形式知』に変換することによるメリット

『暗黙知』を『形式知』に変換することによるメリットとしては、以下の点が挙げられます。

- 属人化の防止

- 組織全体のスキルアップ

- スムーズな育成・指導

- 業務の効率性が高まる

- 提供商品やサービスの品質レベルの均一化

属人化の防止

『暗黙知』に根差した業務が多い場合、特定の従業員しかその業務を進められない、という「属人化」の原因になってしまいます。

「属人化」された業務が多いと、その特定の従業員が休んだり退職してしまうと、業務がストップしてしまう・ほかの従業員への負担が大きくなるリスクが生じてしまいます。

そこで『暗黙知』であるノウハウを「形式知化」することで、業務の円滑な進行が可能になります。

組織全体のスキルアップ

特定の従業員だけが有している『暗黙知』を共有することで、人に偏りなく組織全体の業務の質が高まります。

スムーズな育成・指導

『暗黙知』を形式知化すると、言語化や図式化、数値化された客観的な情報になるため、特定の従業員しか教えることができないというケースが無くなり、教える側・教わる側双方の負担を減らしつつ、育成・指導時間が短縮できるようになります。

業務の効率性が高まる

『暗黙知』とされる業務は、特定の従業員しか担当できませんが、そういったノウハウを形式知化することで、短時間で業務上の疑問や課題の解決がしやすくなり、効率的になります。

提供商品やサービスの品質レベルの均一化

属人的なノウハウを形式知化することで、従業員全員が情報を正確に取得できるようになります。

それにより業務の「バラつき」が生じにくくなり、顧客や消費者に提供する商品やサービスのクオリティを均一化することが可能になります。

暗黙知を形式知に変換するフレームワーク

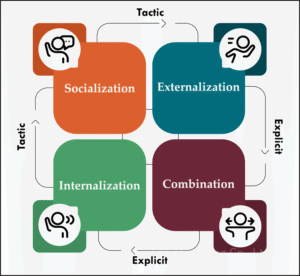

暗黙知を形式知に変換する『ナレッジマネジメント』の手法として、経営学者である 野中 郁次郎 氏は『SECIモデル』を提唱しました。

『SECI(セキ)モデル』

『SECI(セキ)モデル』とは、4つのプロセスを繰り返すことで、暗黙知を形式知に変換するためのフレームワークのことです。

暗黙知を形式知へ変換するためには、特定の個人の経験や感覚に基づいた知識やノウハウを体系化し、組織内で共有・活用できるように形作ります。

- 共同化(Socialization)

- 表出化(Externalization)

- 結合化(Combination)

- 内面化(Internalization)

共同化(Socialization)

共同作業や共通の体験を介して、『暗黙知』を共有する。

表出化(Externalization)

共有された『暗黙知』を、誰もが理解できる言葉や図などで表現=形式知化する。

連結化(Combination)

表出化した『形式知』を組み合わせて、新たな知識やサービスを生み出す。

内面化(Internalization)

連結化で得られた『形式知』を実践して習得し、再び個人の『暗黙知』として身につける。

※おすすめ記事:ナレッジマネジメントとは?ナレッジ共有を成功させるおすすめツール比較も!|Kipwise

↓

この続きでは、『ナレッジマネジメント』のポイントと『形式知』を徹底し過ぎることで生じる弊害などについて解説しています。

『暗黙知と形式知』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

『暗黙知と形式知』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『暗黙知と形式知』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。

中堅・小規模企業様向けサービスはこちら

リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …

個人事業主&フリーランス様サービスはこちら

見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …

お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。

現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。