「ステーキを売るな、シズルを売れ!」で知られる『ホイラーの法則』。

提唱した人物と、セールスのノウハウとも言える5つそれぞれの公式について解説しています。

『ホイラーの法則』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『ホイラーの法則』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

『ホイラーの法則』とは?

セールスのノウハウを5つの公式にまとめた『ホイラーの法則(Wheeler’s Law)』。

「ホイラーの法則」は聞き覚えが無くても「ステーキを売るな、シズルを売れ!」や「シズル感」というフレーズを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

汎用性が高く「販売の本質」を突いた方程式となっているので、商品やサービスを販売するセールスマンや、販売を促進するマーケターも知っておきたい法則と言えます。

提唱したのは?

この『ホイラーの法則』は、1970年代にアメリカで活躍した経営コンサルタントである、エルマー・ホイラー(Elmer Wheeler) 氏が考案しました。

新聞の広告営業を経て営業コンサルタントになったエルマー・ホイラー 氏は、10万5,000ものセールスコピーを分析し、1,900万人に対して実験を行った結果、「多くの人が商品を買う際に刺さるフレーズがある」ことを発見し、それを『ホイラーの法則』としてまとめました。

1937年に出版した著書『Tested Sentences That Sell』によって広まり、全米初のベストセラーとなり、世界から注目されるようになりました。

日本では、『ステーキを売るなシズルを売れ!』というタイトルで出版されており、現代でも経営のノウハウ・販売を体系的に解説したバイブルとして知られています。

『ホイラーの法則』の5つの公式

『ホイラーの法則』の5つの公式は、以下の通りです。

- 「ステーキを売るな、シズルを売れ!」

- 「手紙を書くな、電報を打て!」

- 「花を添えて言え!」

- 「もしもと聞くな、どちらと聞け!」

- 「吠え声に気をつけろ!」

公式①:「ステーキを売るな、シズルを売れ!」

『ホイラーの法則』の1つ目の公式である「ステーキを売るな、シズルを売れ!」。

「シズル(Sizzle)」とは、英語の擬音語で、肉が焼ける時の「ジュージュー」という音のことです。

「どこ産で、いくらで、何が良い」と言葉でステーキの良さを説明するよりも、肉が焼ける「ジュージュー」というシズルを聞いてもらう・嗅いでもらうことで、直感的に食欲が刺激され「欲しい」と思わせることができる、ということです。

ちなみに、「五感」に訴えかけて販売につなげる作用のことを『プルースト効果』と呼びます。

※『プルースト効果』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

特定の香りや匂いを嗅ぐことで、それに結びつく過去の記憶や感情を呼び起こす『プルースト効果』。効果が発生するメカニズム、ビジネスシーンでの活用例、「過去を想起させる」ほかの心理効果について解説しています。

この「シズル」は、「ベネフィット」に言い換えることができます。

「メリット」と混同しがちな「ベネフィット」ですが、意味の違いとしては以下のようになります。

- メリット・・・商品やサービスが有する強みや価値、特徴。

- ベネフィット・・・商品やサービスを利活用することで得られる利益や恩恵。

つまり、モノを販売する際には、その商品やサービスの良さである「メリット」ではなく、得られる利益や恩恵という「ベネフィット」を訴求するべき、ということです。

エルマー・ホイラー 氏によると、「シズル」を見つけるためには「You能力(ユー能力)」が重要だと指摘しています。

「You能力(ユー能力)」とは、シズルを見つけるために、お客さんの目線になって商品やサービスの価値を考える能力のことです。

つまり、販売する側の視点で考えるのではなく、顧客や消費者といったお客さん側の視点になって考えることで、「シズル」が見つかりやすくなるということです。

つまり、商品やサービスを販売する際には、つらつらと「良さ(メリット)」を説明して売り込むのではなく、欲しい理由となる「得られるメリット(=シズル)」をアピールすることが大切である、ということをこの公式は意味しているというわけです。

公式②:「手紙を書くな、電報を打て!」

『ホイラーの法則』の2つ目の公式である「手紙を書くな、電報を打て!」とは、できるだけ少ないフレーズで顧客や消費者の注意を惹きつけることが重要、ということです。

商品やサービスの特徴を、長々と説明しても思うように相手には伝わりません。

「手紙」のように長い文章で伝えようとするのではなく、「電報」のように短く端的な言葉で要点を伝えるべき、ということをこの公式では訴えかけています。

エルマー・ホイラー 氏は「最初の10語は、その後の1万語よりも重要」と述べていますが、伝えたいことが伝わらない「言葉足らず」になることがないよう、「単刀直入に伝える」ことが大切、というわけです。

エルマー・ホイラー 氏は、アメリカ合衆国のメリーランド州にあるジョンズ・ホプキンス大学で実験を行いました。

実験の被験者に心理検流計(ウソ発見器)を装着してもらい、長尺のセールストークを聞いてもらいます。

その結果、「3分」を過ぎるとセールストークの効果が目に見えて減衰してしまうことが判明しました。

つまり、長い時間をかけてセールストークを伝えるのではなく、短い時間で端的に伝えることが効果的である、ということです。

人間には、「第一印象」がその後の評価に影響を及ぼす『初頭効果』が生じる傾向があります。

つまり、「第一印象」が決まる最初の数秒で、お客さんの心に響くような言葉やポジティブなイメージを与えることができれば、商談の成功率が高まりやすくなるということです。

※『初頭効果』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

人やモノに対するイメージ形成が「第一印象」という情報で行われ、その後の評価に影響を与える『初頭効果』。発生するメカニズムや第一印象を決める要素、ビジネスシーンでの活用例、「ポジティブ」にする・「挽回する」方法について解説しています。

「手紙を書くな、電報を打て」の公式で誤解してはいけないのが、必ずしも長い文章がダメということではない、という点です。

特に高額な商品であったりBtoBの領域であれば、データなど客観的に判断できる根拠(ロジック)が無ければ、商談としてテイを成さないケースがあります。

つまり、ただ短い言葉でも、何が言いたいのかわからないようなダラダラとした文章でもダメ、ということです。

公式③:「花を添えて言え!」

『ホイラーの法則』の3つ目の公式である「花を添えて言え!」とは、言葉だけでなく花を添えることによって、自分の思いを相手へより伝えやすくなる、ということです。

ここで言う「花」とは、物品だけを指すのではなく、言葉以外の態度や表情、その場を演出することを意味しています。

つまり、ただ言葉だけではなく、態度や表情、その場の雰囲気を演出することで相手に伝わりやすくなる、ということです。

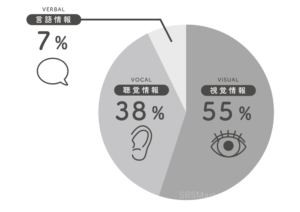

「花を添えて言え!」を科学的に説明する概念として言えるのが『メラビアンの法則』です。

『メラビアンの法則』とは、人と人がコミュニケーションをとる際に、言語情報や聴覚情報、視覚情報という3つの情報が与える影響の割合を示した法則のことです。

- 言語情報・・・7%

- 聴覚情報・・・38%

- 視覚情報・・・55%

メラビアンの法則によると、人はコミュニケーション時に非言語情報(聴覚・視覚)の方に支配されやすい、という傾向があります。

つまり、言語情報よりも、聴く・見るといった非言語情報の方が、相手に影響を及ぼすということです。

そのため、商品やサービスを紹介する際には、ただ言語情報だけで説明するよりも、実物を見せたり実演をしながら説明するという「デモンストレーション」の方が、説得力が増すことになります。

実物を見せる、実演する、その際の身振り手振り、表情といった要素が「花を添える」ことになる、というわけです。

さらに、実際に購入・導入したことでどんな効果を得ることができたのか、「成功事例」などを示すことも「花を添える」ことになります。

公式④:「もしもと聞くな、どちらと聞け!」

『ホイラーの法則』の4つ目の公式である「もしもと聞くな、どちらと聞け!」とは、「もしもご購入されるなら・・・」と投げかけるのではなく、「どちらを選びますか?」と働きかけるようにする、ということです。

つまり、「買うか」「買わないか」の2択を意識させるのではなく、「どれを買うか」という選択肢を提示するということです。

※そもそも1つ・1種類しかない商品やサービスの場合は、この公式には当てはまりませんが・・・。

この公式を実現させるための方法として、『イエス・セット話法(イエス誘導話法)』が挙げられます。

質問に対して相手から「イエス」の返事を積み重ねることで、同意を得やすくなる心理的交渉術である『イエス・セット話法』。

つまり、「買わない」=「ノー」と言わせずに、「イエス」と言いやすいように仕向けるテクニックのことです。

具体的には、「小さなイエス」を積み重ねて、購入の合意という「大きなイエス」を引き出す『フット・イン・ザ・ドア』や、「イエス」を誘導しやすくなる『肯定的ダブルバインド』などのテクニックが挙げられます。

※『フット・イン・ザ・ドア』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

最初に小さな要求を承諾すると、次の段階で大きな要求を受けた際に承諾しやすくなる『フット・イン・ザ・ドア』。発生するメカニズムや日常生活・ビジネスシーンでの活用例、ローボール・テクニックやドア・イン・ザ・フェイスとの違い、活用する際に起こりがちな失敗例と効果的に活用するためのポイントについて解説しています。

※『(肯定的)ダブルバインド』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

矛盾した2つのメッセージを出すことで相手の混乱を招く『ダブルバインド』。典型的な5つの発生例、発生することで生じるデメリット、予防法や対処法、『ダブルバインド』の種類などについて解説しています。

この公式を実践する際には、「どちらを選びますか?」と投げかけて「イエス」を引き出そうとするあまり、「押し売り」にならないよう注意が必要です。

相手にとって押し売りは、購買意欲を下げる要因になってしまいます。

お客さんの多くは説得されることをイヤがります。

商品やサービスを強く勧められるほど、逆に購入したくなくなるという『ブーメラン効果』が生じやすくなってしまいます。

つまり、「さあ、購入しましょう!」と断定的な物言いをしてしまうと、逆に購買意欲が低下してしまうというわけです。

なので、「押し売り」だけでなく、この『ブーメラン効果』にも注意が必要になります。

※『ブーメラン効果』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

投げると元の場所に戻ってくるブーメランの軌道のように、行った行為や物事の結果が自身に返ってくる・逆効果となる『ブーメラン効果』。発生する要因、心理学以外の分野で用いられる例などについて解説しています。

公式⑤:「吠え声に気をつけろ!」

『ホイラーの法則』の5つ目の公式である「吠え声に気をつけろ!」とは、自分の「話し方(感情)」をコントロールする、ということです。

前述の通り、言語情報よりも、聴く・見るといった非言語情報の方が、相手に影響を及ぼします。

どんなに心を射抜くような「シズル」を用意し、短い時間で端的に「ベネフィット」を伝えることができたとしても、声が小さかったり、話し方がボソボソしていては、お客さんへの訴求力は低下し、商談は失敗してしまうことになります。

そのため、「声」や「話し方」にも注意しなければなりません。

↓

この続きでは、成約率をアップさせる『ホイラーの法則』についてのまとめを解説しています。

『ホイラーの法則』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

『ホイラーの法則』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『ホイラーの法則』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。

中堅・小規模企業様向けサービスはこちら

リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …

個人事業主&フリーランス様サービスはこちら

見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …

お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。

現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。