自身の本音と実際の行動に矛盾が生じる時に不快感やストレスを感じるようになる『認知的不協和』。

生じるメカニズムやビジネスシーンにおける発生例、マネジメントやマーケティングにおける活用例と抜け出す方法について解説しています。

『認知的不協和』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『認知的不協和』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

『認知的不協和』とは?

人は、何かの出来事に遭遇し、それが自分の考えていたことと異なっていると「何で?」と不快に感じます。

この事象を心理学では『認知的不協和』と呼んでいます。

つまり、自身の本音と実際の行動に矛盾が生じる時に不快感やストレスを感じる『認知的不協和』の状態に陥り、この不快感やストレスを軽減させるために(過去もしくは新しい)認知や行動を変化させます。

具体的には、価値ややりがいを見出したり、正当化するという変化を行うようになります。

日常の身近な例としては、「ダイエットして痩せたい」という気持ちと「高カロリーなものを食べたい」という矛盾する認知が、ストレスになっているような状態などが挙げられます。

マイナスに働くことの多い心理作用ですが、見込み客や消費者に対するマーケティングなどプラスに活用することも可能です。

イソップ寓話の『酸っぱい葡萄』

『認知的不協和』をあらわした例としてイソップ寓話の『酸っぱい葡萄(ぶどう)』があります。

キツネがおいしそうなブドウを見つけましたが、高いところにあって食べることができません。

そこでキツネは「どうせ酸っぱくておいしくないブドウだ」と諦める、というお話です。

おいしそうなブドウを食べたいのに、高いところにあるので食べられない。。

この状況は、思っていること(食べたい)と現実(食べられない)が異なる『認知的不協和』の状態に陥っていると言えます。

そこで、キツネは「どうせ酸っぱくてまずいブドウだろう」と自分を納得させ、『認知的不協和』を解消しようとする、というわけです。

『認知的不協和』が生じるメカニズム

この『認知的不協和(理論)』は、『社会的比較理論』の提唱者として知られる、アメリカの社会心理学者であるレオン・フェスティンガー 氏によって提唱されました。

人間は、常に自分の思考と行動が一致しているとは限らず、矛盾を抱えることもあります。

自分の中に矛盾があるのは気持ちの良い状態ではないため、この矛盾を解消するために「つじつま合わせ」や「言い訳」、「自己の正当化」をしようとします。

この誰にでも起こる心理的傾向を言語化したのが『認知的不協和(理論)』です。

この『認知的不協和』という「心の食い違い」を解消するには、以下の4つのパターンがあり、この中で自分にとって一番都合の良い解決策を選択すると言われています。

- 行動の変化:不協和を起こす要素の一方を変化させる。

- 認知の変化:不協和を起こす要素の重要性を変える。

- 新たな認知の付加:別の認知要素を加える。

- 新たな情報への選択的接触:不利になる情報を避けるなど。

『認知的不協和』の実証実験

レオン・フェスティンガー 氏は、この『認知的不協和』の根拠を得るために、以下のような実験を行いました。

- 単調な作業を実施した学生に対して報酬を支払う。

- 対価として高い報酬を支払う「Aグループ」と、少ない報酬を支払う「Bグループ」に分ける。

- 実施した学生の次に同様の作業をする学生に「作業の楽しさ」を伝えてもらう。

- その結果、報酬が多い学生よりも、報酬の少ない学生の方が「楽しさ」を伝える度合いが強くなった。

この実験は、「単調でつまらない作業」という認知と、「作業の楽しさを伝える」という行動に矛盾(認知的不協和)を生じさせる、という内容です。

実験の結果、報酬が少なかった「Bグループ」の学生は、報酬が高かった「Aグループ」の学生よりも、作業の楽しさを伝える度合いが「強い」ことが明らかになりました。

報酬の少なかった「Bグループ」の学生は、割に合わない報酬であったにも関わらず「楽しさを伝えなければならない」ため、大きな『認知的不協和』が生じることになりました。

その矛盾を解消するために「本当は楽しかったかもしれない」と自分自身の認知に修正を加えることで、『認知的不協和』を解消しようとするようになった、というわけです。

その一方で、十分に報酬を得た「Aグループ」の学生は、それほど大きな『認知的不協和』を抱えなかったため、作業に対して「楽しさ」を見出そうとする心理作用は働きませんでした。

つまり人間には、報酬に見合わないコトだったとしても、「やりがい」や「楽しみ」などの「プラス」の要因を自分自身で創造して、「マイナス(割に合わない)」行動に対する正当性を見出して心理的均衡を保つ傾向がある、ということです。

『認知的不協和』の身近な例

この心理的傾向は、前述の「ダイエット」のほかにも、「タバコは体に悪い」と認知していながら、「タバコを吸う」という行動をする喫煙者が例としてよく挙げられます。

「体に悪い」が「吸いたい」という、矛盾する事柄を同時に抱えている時に起こる不快的な感情を『認知的不協和』と呼びます。

この例で言うと、「タバコを吸うことでストレス解消になる」と認知を変化させることで、生じる不快感やストレスを軽減・解消することが「自身の認知や行動を変化」させることに該当します。

ビジネスシーンにおける発生例

この『認知的不協和理論』という、ある意味で逆説的な心理作用は、身の回りはもちろんビジネスシーンにおいても発生する事象です。

- 利益の上がらない事業に固執する経営者と非効率な業務を続ける従業員

- 見習おうとしない営業マン

- 過酷な状況下にあっても、ブラック企業を辞めない

利益の上がらない事業に固執する経営者と非効率な業務を続ける従業員

客観的に見ても利益を得ていないにも関わらず事業を継続し続ける経営者、生産性の低い仕事をひたすらやり続ける従業員(※)なども、認知的不協和の発生例と言えます。

この2つの例は、客観的に見ると「マイナス」であることを懸命に「やり続けて」いますが、普通に考えてみるとおかしいことです。

そのため、どこかでバランスをとらないと、この「マイナス」なことを継続し続けることはできません。

なので、例えば「やりがい」や「楽しみ」、「意義」といったプラスの要因を作りだして、継続するために心理的な均衡を保っていると言えます。

※:「生産性の低い業務を続ける従業員」を例に挙げましたが、量を積み重ねていくと質的な変化が起こりやすくなります。なので一概にこの従業員の姿勢は否定できるものではありません。

『量質転化の法則』や「量と質、どちらが大切?」などの詳細については、こちらの記事をご覧ください。

ビジネスシーンにおいてたびたび話題に上がる「量と質、どっちが大切?」。果たしてどちらが正しいのか?さまざまなビジネスシーンの例を踏まえて解説しています。

見習おうとしない営業マン

営業成績が上がらない社員が、上司から「ウチのトップセールスマンを見習え」と指摘された際、その社員は「確かに営業成績は上げたいが、トップセールスマンのように努力したくない」と考えるのも、認知的不協和の状態に陥っていると言えます。

この場合、「あのトップセールスマンはそもそも地頭が良い」「営業センスが元々あり、住む世界が違う人だ」と考えることで、認知的不協和の解消を図るケースが考えられます。

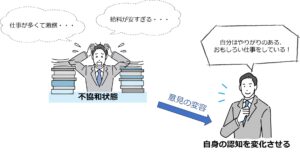

過酷な状況下にあっても、ブラック企業を辞めない

認知的不協和が発生しがちなのが、ブラック企業に勤め続けてしまうというケース。

激務かつ薄給である「ブラック企業」であるにも関わらず、「やりがいがあるから」と(思わせて)働き続けてしまう。近年話題になっている「やりがい搾取」と呼ばれるものです。

このケースの場合、「ブラック企業の業務環境」という実際の状況と「やりがい」という自分の価値観の間に矛盾→認知的不協和が生じています。

この認知的不協和を解消するためには、やはり「認知を変化させる」か「行動を変化させる」ことが必要になります。

①認知を変化させる:やりがいを追求するためには犠牲は必要と自分の価値観を再評価し現状を受け入れる。

②行動を変化させる:実際の状況である「ブラック企業の業務環境」を辞めて、ほかの会社へ転職する。

↓

この続きでは、『認知的不協和』のマネジメントやマーケティングにおける活用例などについて解説しています。

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『認知的不協和』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。

中堅・小規模企業様向けサービスはこちら

リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …

個人事業主&フリーランス様サービスはこちら

見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …

お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。

現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。