2つ以上の異なる要素が、無意識に結びついて想起されてしまう錯覚現象を意味する『連合の原理』。

身近な発生やビジネスにおける活用例、この錯覚現象を発生させる4つのトリガー、ネガティブに作用する例などについて解説しています。

『連合の原理』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『連合の原理』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

『連合の原理』とは?

『連合の原理』とは、2つ以上の異なる要素が、無意識に結びついて想起されてしまう錯覚現象のことです。

この錯覚現象は、18世紀にイギリスで誕生した考え方として知られていますが、原点は古代ギリシアの哲学者であるアリストテレスと言われています。

『連合の原理』は、ビジネスシーンを含め、さまざまなシーンで活用されており、この錯覚現象を理解すれば、コミュニケーションやマーケティング活動を効果的に実施することができるようになるはずです。

『連合の原理』の身近な発生例

無意識に要素同士を結び付けて錯覚してしまう『連合の原理』。身近でも数多くの「錯覚」が生じています。

- 水星は涼しい、火星は暑い

- グリーンランドは緑豊かで温暖な気候

- 赤色を見ると食欲が増したり闘争本能が高まる

- 応援するスポーツチームの勝敗が自分の尊厳に左右する

- 渥美清さん=「男はつらいよ」の寅さん

- 大物政治家が駆けつけるのだからあの候補者は信頼できる

- 高価なブランド品にふさわしい人格者だろう

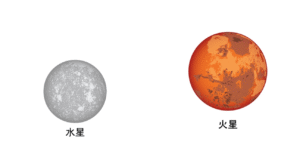

「水星は涼しい、火星は暑い」というイメージ

文字面だけみると、「水星」は涼しいイメージ、「火星」は暑いイメージを持つようになります。

ですが実際には、地球よりも太陽に近い「水星」は昼間には最高で約430℃にも達する一方で、地球より太陽から離れている「火星」は平均気温が-63℃と寒さが厳しい環境です。

つまり、それぞれ星の名称に「水」「火」がついていることで、実際とは異なるイメージを持たれているのです。

- 「水星」・・・水が豊富にある涼しい惑星というイメージ

- 「火星」・・・火をまとっているほどの暑い惑星というイメージ

「グリーンランドは緑豊かで温暖な気候」というイメージ

北極海と北大西洋の間にある世界最大の島として知られている「グリーンランド」。

この島も、名称では緑豊かで温暖な気候というイメージを連想させますが、実際には1年を通して島のほとんどが雪と氷におおわれている極寒の地なのです。

- 「グリーンランド」・・・緑豊かで温暖な気候というイメージ

「赤色を見ると食欲が増したり闘争本能が高まる」というイメージ

「色」のイメージも、『連合の原理』によって植え付けられている例の一つです。

例えば「赤色」を見ると、食欲が増す、好戦的になるという効果が生じやすくなります。

食欲が増すのは、多くの果実や野菜が食べごろを迎えた際、赤くなることに由来しており、精肉が「赤い」こともそうかもしれません。

闘争本能が高まるのは、「赤色=血」を想起させるからだと考えられます。

- 「赤色」を見る・・・食欲が増したり闘争本能が高まるというイメージ

「応援するスポーツチームの勝敗が自分の尊厳に左右する」というイメージ

野球やサッカーなどのスポーツには、チームごとに熱狂的なファンやサポーターがいますが、こういった行動の裏側にある深層心理には、「応援する自分」と「チーム」を結びつけている、と言えます。

- 「応援するスポーツチーム」が勝利する・・・自分が勝ったように誇らしく嬉しくなる(逆もまた然り)

こういった熱狂的になるファン心理には、自分が所属する集団やその集団に所属するメンバーを、それ以外の集団よりも高く評価する『内集団バイアス』が作用しているケースも考えられます。

※『内集団バイアス』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

自分が所属する集団やその集団に属するメンバーを、それ以外の集団よりも高く評価し、好意的に感じるようになる『内集団バイアス』。発生例や発生メカニズム、発生することで生じるデメリット、弊害を防ぐ方法などについて解説しています。

「渥美清さん=「男はつらいよ」の寅さん」というイメージ

「男はつらいよ」シリーズで寅さん役を演じた俳優の渥美 清 さん。

元々は、さまざまな役を演じていましたが、「男はつらいよ」の人気によって「寅さん=渥美清さん」というイメージが根づくことになりました。

- 「男はつらいよ」の寅さん・・・渥美清さんというイメージ

「大物政治家が駆けつけるのだからあの候補者は信頼できる」というイメージ

選挙戦において、まだ支持基盤が弱い新人候補の応援に、首相経験のある大物政治家が駆けつけるのも、『連合の原理』によって大物政治家の「威光」や「信頼感」が、新人候補者にも想起されるようになる効果を見込んでいる、と言えます。

- 「大物政治家」が選挙応援に駆けつける・・・新人候補者に「信頼感」などのイメージが植え付けられる

こういった大物政治家の「権威」が新人候補者に想起される心理には、権威や肩書きによって評価が高く歪められてしまう『権威バイアス(権威性の法則)』が作用しているケースも考えられます。

※『権威バイアス(権威性の法則)』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

権威がある地位や肩書きによって、その人物や言動に対する評価が高く歪められてしまう『権威バイアス』『権威性の法則』。なぜ効果が発揮するのか、ビジネスシーンでの活用例などについて解説しています。

「高価なブランド品にふさわしい人格者だろう」というイメージ

高価なブランド品を身につけることでも、『連合の原理』が作用することになります。

身なりと人格は別物ですが、「高級ブランド」=権威と直感的に知っているため、「高級ブランド」と「人格」を結び付けて判断してしまうのです。

- 「高級ブランド」を身につける・・・高価なブランド品にふさわしい人というイメージ

ちなみに、お坊さんを憎むあまり、袈裟(身につけている前掛け)まで憎くなる「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」という言葉があります。

これは、袈裟自体はただの布ですが、身なりまでひっくるめて「憎い」とイメージしてしまうことを意味しています。

『連合の原理』を発生させる4つのトリガー

アリストテレスは、『連合の原理』が生じる「トリガー」として、「類似」「時空間的接近」「対比」の3つの要因を挙げました。

そして、その後に示されたのが「刺激と反応の結びつき」です。

- 類似

- 時空間的接近

- 対比

- 刺激と反応の結びつき

「類似」

2つ以上の異なる要素に、何らかの共通点がある場合、同様のグループとして認識されるようになります。

例えば、海外の外国人が「勤勉」な日本人を何人か見かけると、「日本人=勤勉」と認知するケースが挙げられます。

「時空間的接近」

要素間に「類似性」がなくとも、時間的 or 空間的に距離が近い場合、紐づけて認識するようになります。

「時間的接近」の例としては、修学旅行という楽しい時間を一緒に過ごすと、楽しい人と認識されるというケースが挙げられます。

「空間的接近」の例としては、モーターショーで宣伝したい自動車の傍らに女性モデルに立ってもらうというケース。

注目を集め、華やかさを演出するだけでなく、モデルの女性が持つ魅力や好まれるイメージを、自動車という商品にそのイメージを結び付けることを狙う手法です。

※最近では「ルッキズム」の観点から、疑問視される手法と言えますが。。

「対比」

全く関係のない要素同士であっても、対比(コントラスト)の関係にすることで、両者を関連づけて想起されるようになります。

例えば、「山」と「海」はまったくの別物ですが、はっきり対比される要素であることから、一緒に連想されるようになります。

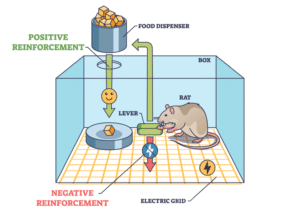

「刺激と反応の結びつき」

AとBの2つに全く関連性がなくとも、「AによってBが起こる」という因果関係が認識されることで、両者が紐づけて想起されるようになります。

このトリガーには、「古典的条件付け」と「オペラント条件付け」の2つのパターンがあります。

「古典的条件付け」の有名な実験として「パブロフの犬」が挙げられます。

「ベルを鳴らした後にエサを与える」という行動を繰り返すと、犬はベルの音を聞いただけで唾液を流すようになりました。

「ベルの音」に「エサ」のイメージが結びついたということです。

「オペラント条件付け」の有名な実験としては「スキナー箱」が挙げられます。

レバーを押すとエサが出てくる箱を用意し、偶然レバーを押してエサにありつけたマウスは、その後も繰り返しレバーを押すようになりました。

これは「レバー」に「エサ」のイメージが結びついたということです。

『連合の原理』のビジネスにおける活用例

ビジネスシーンにおいて、特定の人物や販売したい商品に「良いイメージ」を付与するために『連合の原理』を応用することができます。

- テレビCMで「人気タレント」を起用する

- 「森林の中」で自動車を走行させるテレビCM

- 商品の「希少性」や「専門性」を強調する

- 「インセンティブ」を設けて行動変容を促す

- 立地で「業績の良さ」や「安心感」を与える

- 人が持つ「印象」を紐づける

- 『ランチョンテクニック』で好感度アップ

- 商品やサービスの品質が「好印象」の決め手に

テレビCMで「人気タレント」を起用する

例えば、好感度の高い人気タレントをCMに起用すると、そのタレントのイメージが商品やサービスと結びつき、魅力的に捉えられるようになります。

- 「人気タレント」をテレビCMに起用する・・・取り扱い商品やサービスのイメージも良くなる

また、起用するタレントの有する特徴が、商品やサービスを含めた全体的な評価に影響を及ぼすようになります。この現象のことは『ハロー効果』と呼ばれています。

※『ハロー効果』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

ある特定の特徴に影響を受けてしまい対象全体の評価を歪めてしまう『ハロー効果』。ビジネスでの発揮例や注意点、活用する際のポイントを解説しています!

「森林の中」で自動車を走行させるテレビCM

前述の「人気タレントをテレビCMに起用する」手法と類似して、例えば販売したい自動車が森林の中を走行するCMを展開するとします。

これは、「自動車」と「森林(自然)」を『連合の原理』で関連づけて、「クリーン」「自然に優しい」イメージを想起させることが可能になります。

- 「森林の中」で自動車が走行するテレビCM・・・自動車に「クリーン」「自然に優しい」イメージを付与する

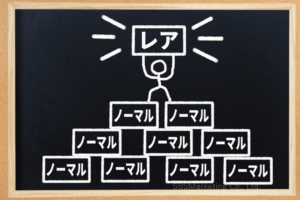

商品の「希少性」や「専門性」を強調する

特に男性向けのプロモーションとして効果的とされているのが、「レア(希少性)」や「プロ仕様」といった要素です。

希少性の高いレアなアイテムを所有することで優越感を満たしつつ、「レアなアイテム」と「それを所有する自分」という紐づけが想起されますし、「プロ仕様」は専門性の高さ=「プロと同一化したい」という欲求を満たしたいと駆られやすくなります。

- 「希少性の高い」アイテムを所有する・・・「並外れた人」というイメージを自分に付与する

このケースでは、限定性や希少性に価値を感じさせて購買意欲を働かせる『スノッブ効果』や、高価格であったり希少性が高いほど購買ニーズが高まる『ヴェブレン効果(顕示効果)』が作用しやすくなります。

※『スノッブ効果』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

多くの人が所有していないモノに価値を感じて「他人とは違うモノが欲しい」という購買意欲が働く『スノッブ効果』。活用例や注意点について解説!

※『ヴェブレン効果(顕示効果)』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

商品価格が高く希少性が高いほど購買ニーズが高まる『ヴェブレン効果』。発揮させるための条件やマーケティングでの活用について解説しています!

「インセンティブ」を設けて行動変容を促す

特定のサービスやアプリに「毎日ログイン」してもらう、「高頻度で」店舗に通ってもらうといった、顧客にこちらが望む行動をさせたい場合は「インセンティブ」を設けることが有効です。

古典的条件付けの「パブロフの犬」とオペラント条件付けの「スキナー箱」のように、顧客の行動への見返りに「報酬」というインセンティブを渡すことで、特定の行動を促すことにつながります。

- 「インセンティブ(報酬)」がもらえる・・・報酬を得ることができるよう行動するようになる

なお、「インセンティブ」を設ける場合には注意点があります。

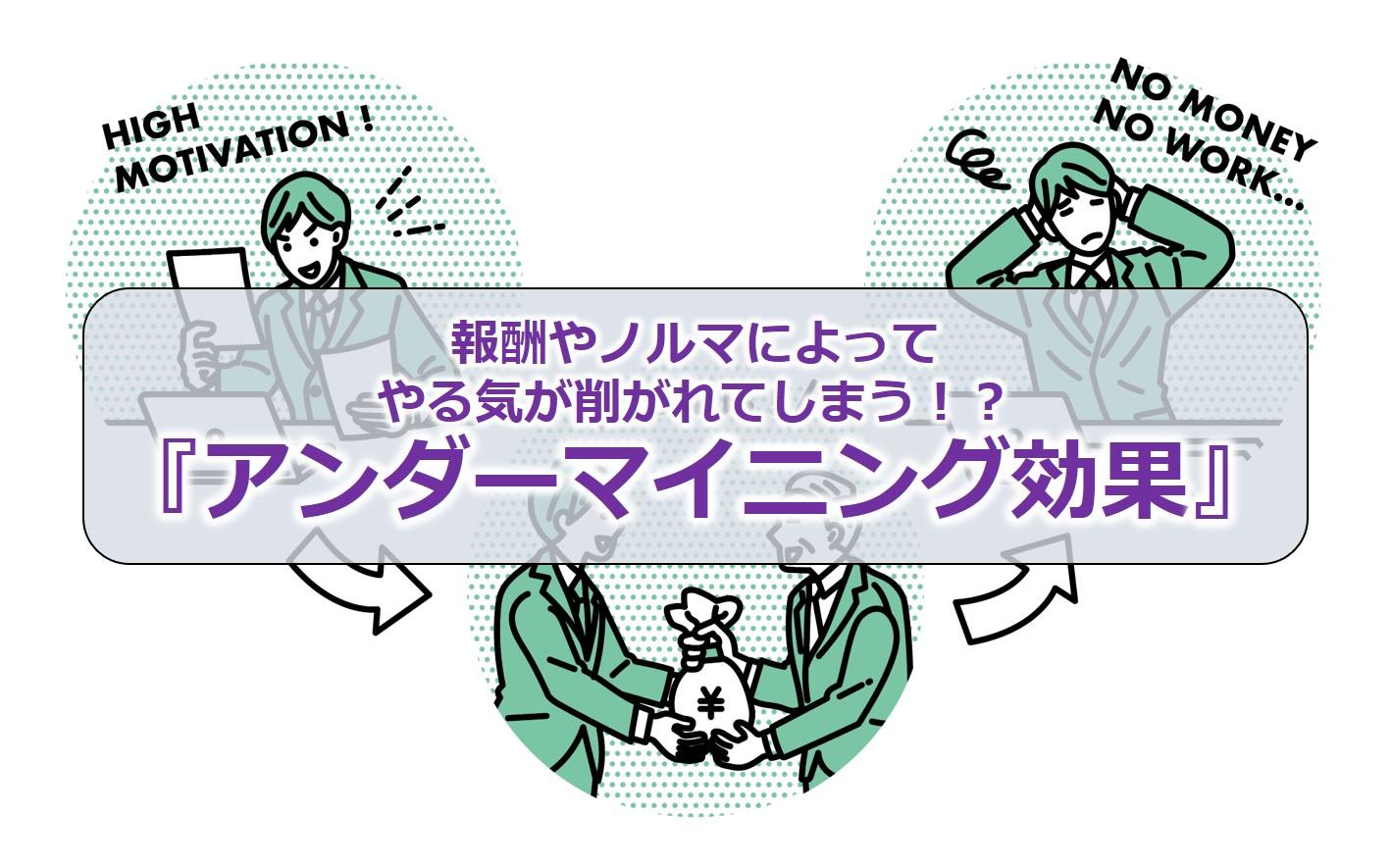

インセンティブを設けることで、「報酬」を得ること自体が行動の目的となってしまい、元々あった「ログインしよう」「店舗に通おう」というやる気が低下する『アンダーマイニング効果』が生じてしまうリスクがあります。

また、「報酬」を得ることが目的になると、報酬に見合った行動しかしなくなってしまい、報酬が微々たるものだと行動する意欲が失せることにもなってしまうので注意が必要です。

※『アンダーマイニング効果』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

やりがいや満足感を得るために自発的に手掛けていた行為に、金銭といった物質的な報酬などを与えてしまうことで、モチベーションを削いでしまう『アンダーマイニング効果』。ビジネスシーンで発生する要因や具体的な影響、予防策について解説しています。

立地で「業績の良さ」や「安心感」を与える

スタートアップ企業やマイクロ法人に人気な「バーチャルオフィス」。

この、物理的なオフィススペースを持たずに、ビジネスに必要な住所や電話番号などを提供するサービスを利用することで、「都心の一等地に拠点のある会社」と認識されます。

つまり、「都心に拠点を構える会社」と見せることで、「儲かっている会社だ」「安心して契約できる」と思わせる、小規模事業者にとって重要なブランディング戦略と言えます。

- 「都心の一等地」にオフィスを構える・・・「収益が上がっている安定感のある会社だ」というイメージを想起させる

人が持つ「印象」を紐づける

「人同士」にも、『連合の原理』は作用するようになります。

例えば、クライアント先に引き継ぎの訪問をする際、前任の担当者と一緒に行くことで、前任が持っている「好感度」を後任に紐づけるという効果が期待できます。

- 「前任者」と一緒に引き継ぎの訪問をする・・・前任者が有する「好感度」を後任の自分に付与しやすくなる

『ランチョンテクニック』で好感度アップ

ビジネスにおいて好感を持ってもらうためには、「楽しい人だ」「また一緒に仕事したい」と思わせることが重要です。

そこで有効になるのが、食事をしながら商談や交渉事をする『ランチョンテクニック』です。

そもそも人間は、何かを食べる際、脳内で快楽物質を分泌させて、幸福感や満足感をもたらす機能が作用します。

そんな人間に備わった仕組みを活かして、得意先などと接待をすることで、「美味しい食事」と「食事をともにする相手の人柄」を結び付けることで、良好な関係を築きつつ、商談・交渉事を進展させる可能性が高まるのです。

※ちなみに「ランチョン」は本来、昼食という意味なので、ランチをともにすることが正しい解釈となります。

- 一緒に「美味しい食事」をする・・・「楽しい人だ」「また一緒に仕事したい」などイメージが結びつく

「接待」という形式でなくとも、ミーティングをする際に「お菓子」を用意しておくことでも、『ランチョンテクニック』のような効果を発揮することができます。

日々の業務の合間に実施するミーティング。否が応にも頭(脳)は疲れ、甘いモノを欲するようになります。

そんな時に、ミーティングの場に「お菓子」があれば、ほっと一息つけますし、会話のネタになることでミーティングがスムーズに進むかもしれません。

すると、ミーティングの参加者が「今日のミーティングは(お菓子が用意されていたので)スムーズに進みやりやすかった。またあの人と仕事がしたい」と思ってくれやすくなるのです。

商品やサービスの品質が「好印象」の決め手に

ビジネスで『連合の原理』を活用する際の「正攻法」としては、顧客に販売する商品やサービス自体の「良さ」がポイントになります。

良い商品・良いサービスによって得られる「満足感」によって、販売元企業や営業マンに対する「信頼感」や「好感度」が高まるようになる、というわけです。

- 購入した商品 or サービスを使って「満足した」・・・商品 or サービスへの好印象が、販売企業や担当のセールスマンにも紐づく

↓

この続きでは、『連合の原理』がネガティブに作用する2つの例について解説しています。

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『連合の原理』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。

中堅・小規模企業様向けサービスはこちら

リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …

個人事業主&フリーランス様サービスはこちら

見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …

お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

- BtoBマーケティング

- アリストテレス

- アンダーマイニング効果

- イメージを紐づけてブランド力が高まる

- インセンティブ

- ヴェブレン効果

- オペラント条件付け

- グリーンランド

- コントラスト

- スキナー箱

- スノッブ効果

- スポーツチームの応援

- ネガティブに作用

- ネガティブ思考

- バーチャルオフィス

- パブロフの条件付け

- パブロフの犬

- ビジネスにおける活用例

- ブランディング戦略

- プロ仕様

- モーターショー

- モチベーションを削ぐ

- ランチョンテクニック

- ルッキズム

- 不祥事

- 人気タレント

- 内集団バイアス

- 刺激と反応の結びつき

- 古典的条件付け

- 因果関係

- 坊主憎けりゃ袈裟まで憎い

- 報酬

- 大物政治家が応援に駆けつける

- 対比

- 専門性

- 山と海

- 希少性

- 時空間的接近

- 株式会社SBSマーケティング

- 権威バイアス

- 権威性の法則

- 水星は涼しい

- 渥美清

- 火星は暑い

- 男はつらいよ

- 発生させるトリガー

- 自動車が森林の中を走行するCM

- 複数の要素が無意識に結びついて錯覚

- 赤色

- 身近な発生例

- 連合の原理

- 道具的条件付け

- 顕示効果

- 類似

- 高級ブランド

マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。

現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。