政治や選挙で用いられている・発生する『マイノリティ・インフルエンス』や『ラリー・アラウンド・フラッグ現象』、

『沈黙の螺旋理論』などの心理テクニック・心理バイアスなどについて解説しています。

『政治や選挙の心理テクニック』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『政治や選挙の心理テクニック』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

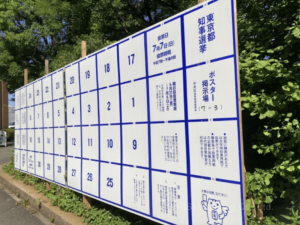

「東京都知事選挙」

2024年7月7日(日)に投票日を迎えた「東京都知事選挙」。

日本の首都である東京のリーダーとなる都知事は大きな権限を持つことになります。

2024年度の東京都の一般会計予算は8兆4,530億円にものぼり、数多くの企業が集まっていることから、日本のGDP(国内総生産)の20%を占める規模になっています。

1,400万人の東京都民のうちの有権者、1,150万人に選ばれるために、過去最多の56名が立候補し、各候補者の選挙活動に注目が集まりました。

結果としては、現職の小池 百合子 氏 が291万8,015票を獲得して3選を果たしました。

次点は、前広島県安芸高田市長の石丸 伸二 氏(165万8,363票を獲得)。前参院議員の蓮舫 氏 は128万3,262票でした。

「第50回衆議院議員総選挙」

そして、2024年10月27日(日)には、石破 茂 首相の就任から戦後最短となる衆議院の解散によって、小選挙区選挙と比例代表選挙が行われました。

総務省によると、直近の令和3年(2021年)の選挙の投票率は55.93%と若干の微増傾向となっており、自民党の「政治とカネ」の問題とともに投票率にも注目が集まりました。

結果としては、自民・公明両党は、自民党が191議席、公明党が24議席の215議席で、過半数の233議席を下回りました。

与党が過半数を割り込むのは、民主党政権が誕生した15年前の2009年以来となります。

一方、野党第1党の立憲民主党は選挙前の98議席から大幅に増やし148議席となりました。

また特筆すべきは、国民民主党が28議席(小選挙区11議席、比例代表17議席)となり、選挙前の4倍の議席を確保することになりました。

投票率は53.85%と、戦後3番目に低い結果となりました。

2024年に実施された「兵庫県知事選挙」

告発文書問題で県議会から不信任決議を受け、2024年9月に斎藤 元彦 氏 が失職したことによって、11月17日(日)に投票が行われた兵庫県知事選挙。

結果としては、前同県尼崎市長の稲村 和美 氏 ら新人6人を破り、出直し選挙に臨んだ前知事の斎藤 元彦 氏 が再選しました。

上述の「東京都知事選挙」や「第50回衆議院議員選挙」でもそうでしたが、特にこの「兵庫県知事選挙」では、「マスメディアの影響力低下(SNSの台頭)」(※)「既存メディアの偏向報道」(※)が注目されることになりました。

※「4大マスメディア」については、こちらのページをご覧ください。

『4大マスメディア』と呼ばれる、新聞、雑誌、テレビ、ラジオの媒体それぞれの最近の傾向と、現場のマーケターの目線で把握しておきたいポイント、「広告出稿して効果が出るのか」という視点を踏まえて解説しています。

※「既存メディアの偏向報道」については、こちらのページをご覧ください。

マスメディア側が中立的な報道をしていたとしても、受け手側の考えと異なるだけで「偏向」と認知されてしまう『敵対的メディア認知』。発生する要因や注目される理由、ビジネスへの影響や対処方法、本当にメディアが中立公正な報道をしているのか?の観点からも解説しています。

「第27回参議院議員通常選挙」

2025年7月20日(日)に投票日を迎える「第27回参議院議員通常選挙」。

2025年は、初めて選挙(第1回衆議院議員総選挙)が実施されてから135周年、男性普通選挙100周年、女性参政権80周年、そして選挙権年齢が18歳に引き下げられてから10年を迎える節目の年です。

今回の参議院選挙は、改選される改選の124議席と東京選挙区の欠員補充をあわせた「125議席」をめぐって争われます。

自民・公明両党は非改選の議席が75議席あるため、今回の選挙で与党側は「50議席」を確保すれば、全体の過半数を維持することになります。

衆議院で少数与党となっている中、与党側が非改選の議席とあわせて過半数を維持できるか、野党側がそれを阻止できるかが最大の焦点となっています。

「第27回参議院議員通常選挙」で注目される論点

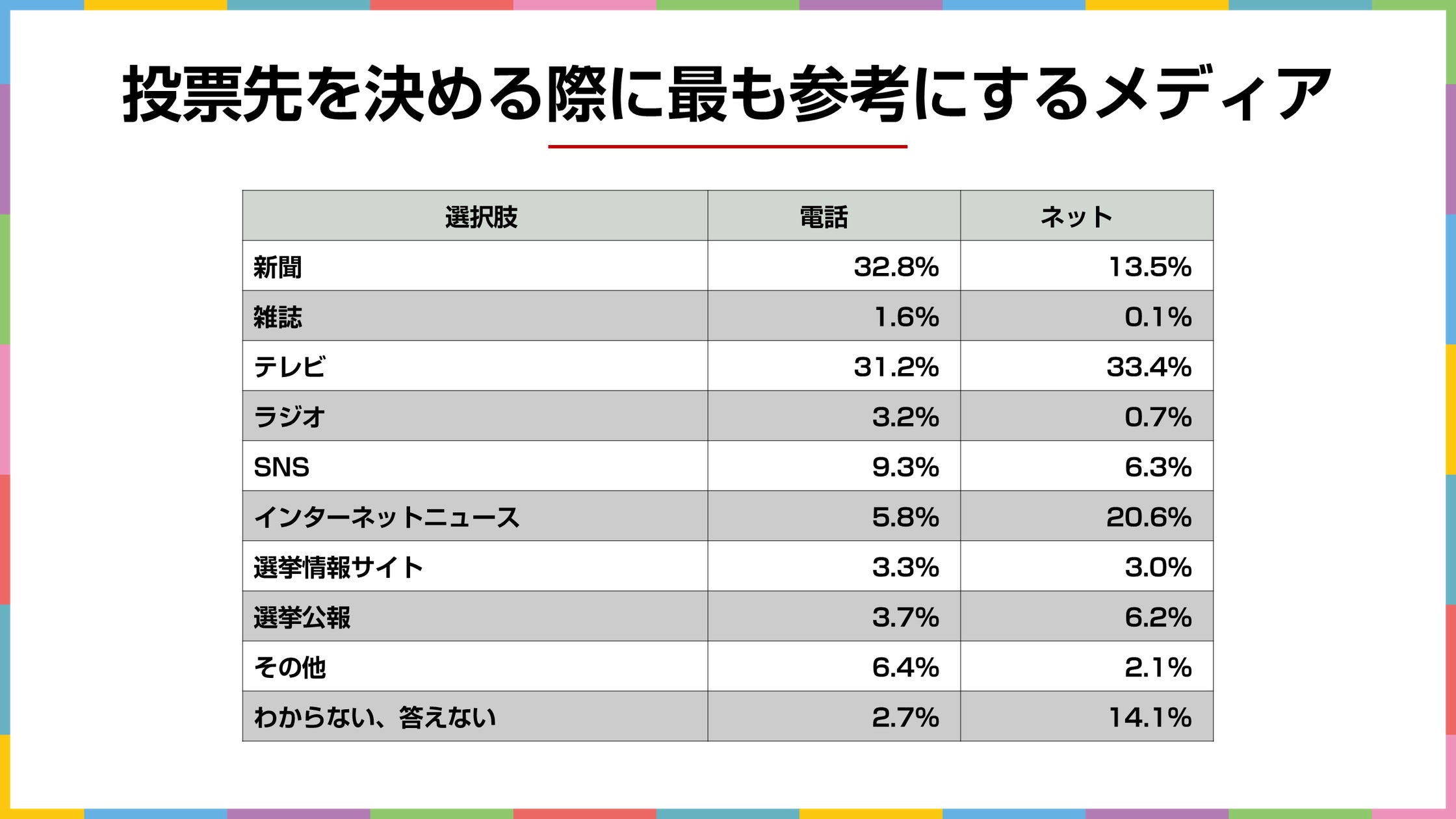

2025年7月12日(土)と7月13日(日)に実施された、選挙ドットコムとJX通信社の共同調査(※)による「参院選で重視する政策」は、以下のような結果になっています。

電話による調査(多い割合順)

- 社会保障(年金・医療・介護など) 35.0%

- 物価高対策 31.9%

- 外交・安全保障・憲法改正 9.4%

- 外国人の受け入れ問題 5.8%

- 雇用・賃金 4.6%

- その他の政策 4.3%

- 教育・子育て 3.5%

- 政治とカネ 3.2%

- 選択的夫婦別姓 1.2%

- 原発・エネルギー 1.0%

インターネットによる調査(多い割合順)

- 物価高対策 53.1%

- 社会保障(年金・医療・介護など) 15.1%

- 外交・安全保障・憲法改正 7.1%

- 雇用・賃金 5.8%

- 外国人の受け入れ問題 5.5%

- 政治とカネ 5.1%

- 教育・子育て 3.7%

- その他の政策 2.5%

- 原発・エネルギー 1.0%

- 選択的夫婦別姓 0.9%

意識調査結果を見ると、主に「物価高対策」や「社会保障(年金・医療・介護など)」が注目されている論点だということがわかります。

既存の4大マスメディアは「政治とカネ(企業団体献金)」や「選択的夫婦別姓」を注目論点として取り上げる傾向が見られますが、影響力の弱まった既存メディアがいくら注目しても「笛吹けども踊らず」の状態になっています。

※今回の参院選、あなたの投票先の決め手は?2025年7月実施 電話&ネットのハイブリッド意識調査結果を発表【選挙ドットコム×JX通信社】

イチニ株式会社のプレスリリース(2025年7月16日 12時00分)今回の参院選、あなたの投票先の決め手は? 2025年7月実施 電話&ネットのハイブリッド意識調査結果を発表【選挙ドットコム×JX通信社】

選挙・政治に影響を及ぼす心理テクニックやバイアスとは!?

こういった選挙活動や政治の場面には、多くの「心理テクニック」が活用されたり、効果が生じています。

以下では、政治や選挙で用いられている・効果が生じる、代表的な心理テクニック・心理バイアスについて解説しています。

何度も接することで興味を引く!?『ザイオンス効果』

同じ人やモノに繰り返して接する回数が増えるほど、その対象に対する印象や好感度が高まり興味関心を持つようになる『ザイオンス効果(単純接触効果)』(※)。

人間には、接触頻度が増えると、その対象に親しみを覚え、受け入れやすくなるという性質があります。

初めは興味関心のなかった人やモノでも、何度も接する・目にすることにより、警戒心が薄れて親近感を持つようになるということです。

特に、2024年10月27日(日)の小選挙区選挙と比例代表選挙は公示期間が短かったため、活用には不向きな選挙だったと言えますが、それでも選挙カーなどで繰り返し「党名」や「候補者名」などを連呼することで『ザイオンス効果』を誘引して親近感を持たれやすくなる、といった効果が期待できます。

※『ザイオンス効果』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

接触回数を増やすことで興味関心や好感度が高まりやすくなる『ザイオンス効果』。どういったメカニズムなのか、ビジネスでの活用例を解説しています。

共通点があると親近感を持つ!?『類似性の法則』

自分と共通点が多い人に対して、親近感を抱きやすくなる『類似性の法則』(※)。

選挙の際であれば、立候補者が出身地で出馬する、左派思想 or 右派思想を掲げることで、近しい思想感を持つ有権者からの支持を得る、といった活用のケースが考えられます。

※『類似性の法則』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

自分と共通点が多い人に対して親近感を抱きやすい『類似性の法則』。メカニズムやマーケティング・ビジネスシーンでの活用例、注意点について解説しています。

特定の印象が全体の評価に影響を及ぼす!?『ハロー効果』

対象を評価する際に、その対象が有する1つの特徴に影響を受けてしまい、その対象の評価全体が歪められてしまう心理現象である『ハロー効果』(※)。

良い面に引っ張られる『ポジティブ・ハロー効果』と、悪い面に引っ張られる『ネガティブ・ハロー効果』の2種があります。

選挙の際であれば、「政治とカネ」問題の渦中にある候補者に豊富な実績があったり、素晴らしい公約を掲げていたとしても、「裏金(不記載)問題の人だからな・・・」と『ネガティブ・ハロー効果』が作用し、思うように得票数が得られないというケースが考えられます。

※『ハロー効果』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

ある特定の特徴に影響を受けてしまい対象全体の評価を歪めてしまう『ハロー効果』。ビジネスでの発揮例や注意点、活用する際のポイントを解説しています!

「型にはめて」決めつけてしまう!?『ステレオタイプ』

先入観や固定観念という「色メガネ」を介して、属性に該当する人=特定の特徴があると「型にはめて」決めつける『ステレオタイプ』(※)。

選挙の際であれば、「自民党推薦の候補者=裏金(不記載)議員だ」とレッテルを貼ってしまう、ということがあるかもしれません。

※『ステレオタイプ』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

特定の属性に対する先入観や思い込みによって「型にはめて」決めつけてしまう『ステレオタイプ』。代表的な7つの具体例や生じることによるデメリットとメリット、予防する・克服するための方法などについて解説しています。

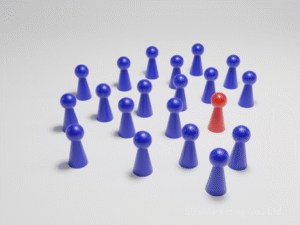

少数派が劣勢を覆す!?『マイノリティ・インフルエンス』

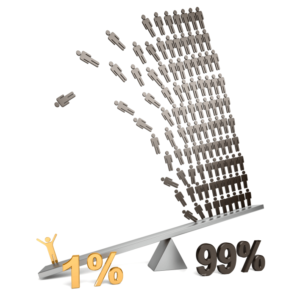

少数派が多数派に勝つという、「数の論理」を覆す心理現象もあります。

『マイノリティ・インフルエンス』とは?

『マイノリティ・インフルエンス』とは、少数派の意見が聞き入れられ、最終的に形勢が逆転し、多数派意見にひっくり返るという心理現象のことです。

直訳すると「少数派の影響」という意味で、当初は少数派で劣勢に立たされていたが、以下のような条件や方法によって形勢が逆転し、多数派の地位を得るようになる効果を指します。

※『マイノリティ・インフルエンス』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

少数派の意見が聞き入れられ、最終的に形勢が逆転し、多数派意見にひっくり返る『マイノリティ・インフルエンス』。発生させるための前提条件、発生させやすくする方法について解説しています。

実証した集団心理実験

フランスの心理学者であるモスコビッチ 氏 が『マイノリティ・インフルエンス』を実証するために行った有名な実験があります。

4名の参加者に、さまざまな形や色、大きさの図形を見せ、特徴を一つだけ答えてもらいました。

例:四角で黒い図形・・・「四角い」か「黒い」と答えてもらう。

4名のうち1名はサクラであり、サクラは必ず「色」を特徴として答えました。

一貫してサクラが「色」を答え続けた結果、形や大きさを答えていた他の参加者も、実験を繰り返すうちに「色」を答えるようになりました。

※参加者が6名のパターンの実験も行っています。

この実験により、「一貫した意見が他人の心理に影響を及ぼす」ことを証明しました。

発生させるための条件:「アクティブ・マイノリティ」

『マイノリティ・インフルエンス』を発生させるためには、以下の2つの要因が必要になります。

- 集団の意見がまだ定まっておらず、流動的かつ不安定な状態。

- 積極的に(少数派の)意見を主張する「アクティブ・マイノリティ」が存在する。

集団の方向性が定まらずに不安定な状態だと、人は周囲に意見を求めるようになります。

この時、例え少数派の意見であっても、一貫した意見を主張する「アクティブ・マイノリティ」がいることで、形勢がひっくり返り、意見が採用されやすくなります。

発生させるための方法:バンドワゴン効果

周囲の意見や雰囲気に影響される人間心理を利用した方法として『バンドワゴン効果』(※)が挙げられます。

「バンドワゴン」とは行列の先頭を行く「楽隊車」を意味し、「みんなが持っているなら自分も欲しい」「世の中の流行に乗り遅れたくない」という、他者との同質化に対する願望が評価や判断材料、行動を促す『バンドワゴン効果』。

※『バンドワゴン効果』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

バンドワゴン効果とは? バンドワゴン効果とは、経済学者であるライベンシュタインが1950年の論文の中で提示した行動心理学の事象の1つです。 「バンドワゴン」とは行列の先頭を行く「楽隊車」を意味し、「みんなが持っているなら …

政治や選挙の場面でいうと、拍手をしたり「ヤジ」を飛ばすことにも、周囲の人々の気持ちが高揚するように煽り立てて賛同者を増やす効果が期待でき、『バンドワゴン効果』を誘発しやすくなるといえます。

発生させるための方法:アンダードッグ効果

ほかにも、「負け犬効果」とも呼ばれる、弱い立場にある人や、不利な状況に追い込まれている人に心を寄せて応援したくなる『アンダードッグ効果』(※)も、『マイノリティ・インフルエンス』を発生させる方法の一つに挙げられます。

※『アンダードッグ効果』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

行動心理学の1つである『アンダードッグ効果』。弱い立場や不利な状況に追い込まれた際に有効な心理効果の活用例や効果を発揮させるための条件などを解説します。

政治や選挙の場面でいうと、自身が劣勢であることをアピールして「どうか私を助けてください」とお願いし、「同情票」を得ようとする方法です。

危機的状況にはリーダーの支持が高まる!?『ラリー・アラウンド・フラッグ現象』

戦争など国家に重大な問題が発生した際に、その国の政府や政治指導者に対して国民の支持が短期的に急上昇する現象。

『ラリー・アラウンド・フラッグ現象』とは?

1970年に政治学者であるジョン・ミューラー 氏 が提唱した『ラリー・アラウンド・フラッグ現象(Rally ‘round the flag effect)』とは、アメリカの歴史において、戦争などの重大な外交問題といった非常事態が発生すると、政権の支持率が急上昇することから「国難においてはリーダーへの支持が高まる」という理論のことです。『旗下集結現象』とも呼ばれています。

『ラリー・アラウンド・フラッグ現象』が顕著に起こった「9・11」

2001年9月11日にアメリカのニューヨークやアーリントンなど計4か所でハイジャックされた旅客機を使った同時多発テロ(9・11)が発生しました。

ワールドトレードセンターに旅客機が激突する映像が衝撃を与えた事件で、このテロによる死亡者は3,000以上とされています。

この「9・11」直後、アメリカは報復のためにアフガニスタン、イラクとの戦争を開始することになりますが、その当時のブッシュ大統領の支持率は約90%まで急上昇しました。

発足した当初は支持率が約60%程度だったブッシュ政権の支持率が急上昇した理由が、『ラリー・アラウンド・フラッグ現象』だったのです。

非常事態に陥った際、人々はリーダーの下に集い、一致団結して危機を乗り越えようとします。

そして、こういった状況下では、強い指導力を発揮する「専制型リーダー」が求められます。

ブッシュ大統領は、「戦争」という最も攻撃的な手段をとることで、強いリーダー像を示したといえます。

ですが、危機的な状況が去ると人々が求めるリーダー像は変わるため、『ラリー・アラウンド・フラッグ現象』の効果は消え、任期終了間際の支持率は約20%まで下落することになりました。

発生するまでの「プロセス」をまとめると・・・

つまり、以下のプロセスをたどって『ラリー・アラウンド・フラッグ現象』は発生することになります。

- 非常事態になり、国民は極度の不安に陥る。

- 早急な意思決定を要する場合に適した「専制型リーダー」に状況の打開を期待する。

- 愛国的感情が高まる。

- 団結や連帯の「シンボル」としてリーダーの存在感が高まる。

非常事態≠政権支持率アップ

「危機的状況や非常事態の際には、政権の支持率は上がる」というのが通例となっています。

ですが、日本の直近の出来事から見ると、そういった傾向が見られないケースもあります。

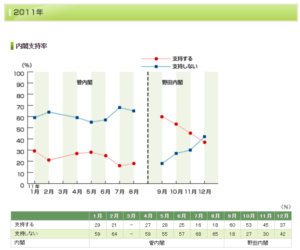

2011年3月11日に発生した「東日本大震災」

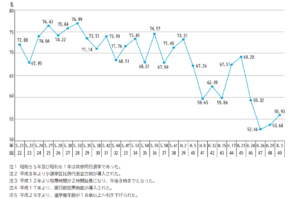

NHK放送文化研究所の政治意識月例調査によると、2011年3月11日に発生した「東日本大震災」後の、当時の菅直人内閣の支持率を見ると、わずかではありますが上昇傾向がみられます。

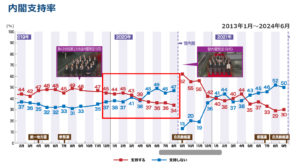

新型コロナウイルス感染症

2020年1月16日、日本国内で初めて感染者が確認された「新型コロナウイルス感染症」。

その当時の第2次安倍内閣の政権支持率を見ると、直近の2月に微増したと言えるかもしれませんが(1月:44P→2月:45P)、それ以降は下降傾向が顕著にみられます。

『ラリー・アラウンド・フラッグ現象』が発生するプロセスで考えてみると、「①非常事態になり、国民は極度の不安に陥る」という要件は満たしていたと思われますが、それ以降のプロセスの「リーダーシップ」力に国民の疑問符が付き、求心力が低下したとも考えられますが、一つ言えるのは「必ずしも非常事態に大統領や首相といったリーダーの支持率が上がるわけではない」ことを理解しておく必要がありそうです。

論点を逸らして「泥仕合」に持ち込まれる!?『お前だって論法』

相手の主張や批判に対処せず、相手が過去に発した言動を指摘して論点を逸らす『お前だって論法』。

国会討論の場において、野党側が指摘した政策について、与党側が「御党も過去に賛成したではないですか」と反論するといったケースが例として挙げられます。

野党の論点は「現在の政策」ですが、与党は「過去の政策」と、論点をすり替えてやり取りを進めることで、本来議論すべき論点が置き去りになってしまうというわけです。

※『お前だって論法』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

相手の主張や批判に対処せずに、相手が過去に似た言動をしたことを指摘して論点を逸らす『お前だって論法』。発生することによって生じる問題点や対処方法、「お前だって」に立ち向かうために必要な2つの注意点について解説しています。

「論点」をすり替えて質問をはぐらかす!?『ご飯論法』

国会討論の場で、政権与党側が野党からの追及をかわすために、論点をずらしたり誤魔化すことを表した言葉として生まれた『ご飯論法』。

「朝ご飯を食べましたか?」という質問に対して、「ご飯」の意味を意図的に狭義に捉え、「パン」を食べていたとしても「ご飯(米食)は食べていない」と答える手法です。

ちなみに、論点をすり替える手法としては、ほかにも『ストローマン論法(藁人形論法)』や『きなこ餅論法』などがあります。

※『ご飯論法』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

議論の場での追及を避けるために、質問の核心には触れずに「論点のすり替え」をわざと行い回答する『ご飯論法』。ご飯論法の概要と、類似した論法であるストローマン論法(藁人形論法)、お前だって論法やきなこ餅論法、それぞれの違いと「論点のすり替え」の対処法などについて解説しています。

例としては、2025年の「参議院議員選挙」での「日本人ファースト」問題が挙げられます。

某政党が「日本社会のルールを守らない外国人」に厳格に対処し、治安維持などに注力して日本人の暮らしを守ることなどを意味する「日本人ファースト」をキャッチコピーにしました。

それに対し、「外国人差別」「排外主義」と論点をずらし、選挙期間中に地上波のニュースキャスターがその政党を批判し投票の抑制を促す発言をしたり、選挙で対抗する政党の代表が「日本人1番、外国人2番3番でいいのか」と述べるなど、公平性を欠いた自身の思想を語って誘導しようとする姿勢が問題視されることになりました。

多数派に同調することで「安心感」が得られる!?『ハーディング効果』

多くの人と同じ行動や選択をすることで「安心感」を得ようとする心理現象である『ハーディング効果』。

選挙において、過激な発言をする立候補者に賛同する場合、(人によっては)自身の周囲の支持者と同調して「安心感」を得ようとする、というケースが考えられます。

※『ハーディング効果』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

自分自身も多くの人と同じ行動や選択をすることで「安心感」を得ようとする『ハーディング効果』。効果の概要と発生例、発生する原因(要因)やマーケティングへの活用例、ビジネスシーンに活用する際の注意点などについて解説しています。

無党派層ほど多数派に流されやすい!?『沈黙の螺旋理論』

少数派は沈黙してどんどん少数になり、無関心な人々が周囲の多数派に流されることで増加していく理論。

『沈黙の螺旋理論』とは?

1973年にドイツの政治学者であるノエル・ノイマン 氏 によって提唱された『沈黙の螺旋理論(spiaral of silence)』とは、政治に無関心な無党派層ほど周囲の多数派に流されることで、螺旋(らせん)が収束するように多数派が増大し、少数派は周囲から「浮いてしまう」ことを恐れて沈黙し、さらに少数になっていく理論のことです。

政治の世界において、政権のスキャンダルや失策などが続くと、政権交代の気運が高まります。

そういった流れが強まると、特定の政党を支持しない「無党派層」は特に多数派の意見に同調しやすい特徴があります。

一方で、少数派はそういった多数派が増大する流れに対して「孤立する」ことを恐れ沈黙を保ち、ますます多数派が増長する傾向があるという理論です。

↓

この続きでは、『沈黙の螺旋理論』のトリガーとなる2つの要因について解説しています。

『政治や選挙の心理テクニック』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

『政治や選挙の心理テクニック』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『政治や選挙の心理テクニック』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。

中堅・小規模企業様向けサービスはこちら

リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …

個人事業主&フリーランス様サービスはこちら

見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …

お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

- 4大マスメディア

- 911

- BtoBマーケティング

- minority influence

- Rally 'round the flag effect

- SNS

- SNSの台頭

- spiaral of silence

- アクティブ・マイノリティ

- アンダードッグ効果

- インターネット

- エコーチェンバー

- お前だって論法

- きなこ餅論法

- ご飯論法

- ザイオンス効果

- サイバーカスケード

- ステレオタイプ

- ストローマン論法

- トリガー

- ハーディング効果

- ハロー効果

- バンドワゴン効果

- フィルターバブル

- プロセス

- マイノリティ・インフルエンス

- マスゴミ

- マスメディアの影響力低下

- ヤジ

- ラリー・アラウンド・フラッグ現象

- レッテル

- 不記載

- 偏向報道

- 兵庫県知事選挙

- 危機的状況にはリーダーの支持が高まる

- 同情票

- 同時多発テロ

- 外国人差別

- 専制型リーダー

- 少数派が劣勢を覆す

- 心理テクニック

- 心理バイアス

- 政治

- 政治とカネ

- 政治不信

- 新型コロナウイルス感染症

- 旗下集結現象

- 日本人ファースト

- 東京都知事選挙

- 東日本大震災

- 株式会社SBSマーケティング

- 沈黙の螺旋理論

- 注目される論点

- 無党派層ほど多数派に流されやすい

- 第27回参議院議員通常選挙

- 藁人形論法

- 衆議院議員総選挙

- 裏金

- 選挙

- 類似性の法則

マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。

現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。