仕事に対する満足度は「動機付け要因」と「衛生要因」の2つによって左右されるとする『ハーズバーグの二要因理論』。

活用することによるメリットや理論を構成する2つの要素、要素の関係性や企業組織に活用する具体例、活用する際の注意点などについて解説しています。

『ハーズバーグの二要因理論』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『ハーズバーグの二要因理論』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

『ハーズバーグの二要因理論』とは?

仕事に対する満足度は「動機付け要因」と「衛生要因」の2つによって左右されるとする『ハーズバーグの二要因理論』。

つまり、仕事に対する満足度は、ある特定の要因が満たされると満足度が上がり、逆に不足すると満足度が下がるのではなく、満足度を高める「動機付け要因」と不満足を防ぐ「衛生要因」の2つの要素によって成り立つとされる理論です。

『ハーズバーグの二要因理論』によって、従業員の仕事に対する満足度を理解することは、マネジメントの円滑化だけでなく、満足度やモチベーションの向上、離職防止につながる効果が期待できるようになります。

提唱したのは?

『ハーズバーグの二要因理論』は、アメリカの臨床心理学者である、フレデリック・ハーズバーグ(Frederick Herzberg)氏によって19世紀に提唱されました。

ハーズバーグ 氏は、従業員に対して仕事での「良い体験」と「悪い体験」についてインタビュー調査を実施しました。

その結果を分析すると、仕事への満足度を高める「動機付け要因」と不満足を引き起こす「衛生要因」があることが明らかになりました。

『ハーズバーグの二要因理論』を活用することによるメリット

『ハーズバーグの二要因理論』を活用することで、以下のメリットを享受することができるようになります。

- 従業員の満足度とモチベーションを高めることができる

- 組織文化の改善につながる

- 従業員の定着率向上につながる

従業員の満足度とモチベーションを高めることができる

満足度を高める「動機付け要因」と不満足を防ぐ「衛生要因」によって、仕事への満足度が左右されることを示した『ハーズバーグの二要因理論』。

この2つの要因をバランスよく整備することで、従業員の仕事に対する満足度とモチベーションを引き出せるようになります。

組織文化の改善につながる

『ハーズバーグの二要因理論』は、職場の雰囲気や組織風土の改善にも役立ちます。

「動機付け要因」に着目し、従業員一人一人の挑戦や成果をきちんと評価し、承認する文化が根付けば、従業員同士が自然にサポートし合う関係性が醸成されるようになります。

また「衛生要因」に着目し、不公平な待遇や曖昧な人事評価制度を整備することで、潜在的な不満を減らすことができるようになります。

すると、安心して働くことのできる職場環境が構築され、組織・チーム全体の一体感やエンゲージメントが高まりやすくなります。

従業員の定着率向上につながる

不満足感を引き起こす「衛生要因」を改善しつつ、成長機会の創出や権限付与など「動機付け要因」によって満足度を高めることで、従業員の離職リスクを軽減しやすくなります。

『ハーズバーグの二要因理論』を構成する要素:動機付け要因

『動機付け要因』とは、仕事に対する満足感やモチベーションを高める要素のことです。

- 仕事を通して得られる「達成感」

- 業務成果を「評価」される

- 「権限」を付与され相応の「責任」を負う

- 仕事を通して「成長」を実感できる

- 「仕事そのものへの興味」を持てる

仕事を通して得られる「達成感」

従業員が事前に合意設定した目標(課題)を乗り越えることで得られる「達成感」は、仕事へのモチベーションを大きく高める効果があります。

この「達成感」は、ノルマのように企業上層部から一方的に与えられた目標であると、モチベーションは高まりません。

従業員自らが納得できる、簡単にクリアできる目標ではなく適度に挑戦できるような目標の設定が求められます。

業務成果を「評価」される

上司から努力の結果を適切に評価される、同僚から業務成果を賞賛されることで、従業員のモチベーションが高まりやすくなります。

口頭での賞賛や表彰、昇進や昇給、ボーナスなどが効果的な例として挙げられます。

「権限」を付与され相応の「責任」を負う

従業員として「権限」を与えられ、自身で決定・判断できる範囲が広がることは、モチベーションが高まる要素になります。

もちろん、「権限」を与えられるということは、相応の「責任」も負うため、プレッシャーを感じることになりますが、仕事へのやりがいは高まり、また自主性や主体性も育まれることになります。

仕事を通して「成長」を実感できる

仕事を通して成長を実感できることは、モチベーションが高まる大きな要素の1つと言えます。

特に、仕事の報酬を「お金」ではなく「自己成長」と考える従業員にとっては、最も重視するものになります。

「仕事そのものへの興味」を持てる

そもそも、仕事への興味が無ければ、モチベーションが高まることもありません。

従業員自身が、担当する業務に意義を見出し、やりがいを感じることで、高いモチベーションと満足度を維持することが可能になります。

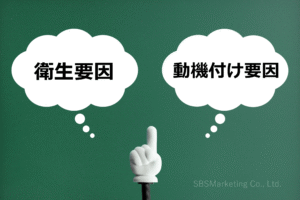

『ハーズバーグの二要因理論』を構成する要素:衛生要因

『衛生要因』とは、給与や福利厚生、労働条件や職場での人間関係といった、待遇・環境面に関する要素のことです。

この『衛生要因』が整備されていないと、不満が生じやすくなってしまいます。

とはいえ、整っていたとしても、それだけで仕事に対する満足度やモチベーションが高まるわけではありません。が、企業と従業員双方にとって不可欠な取り組みです。

- 経営理念や経営方針

- 給与・福利厚生

- 労働条件や労働環境

- 上司との関係性

- 同僚との関係性

経営理念や経営方針

経営者が掲げる「経営理念」や「経営方針」が曖昧であったり一貫性が無かったりすると、従業員は仕事に対する目的や意義が見出せなくなってしまい、モチベーション低下や人材流出を招いてしまいます。

逆に、会社の経営理念や方針が明確に示され、それに基づいた意思決定が行われていれば、従業員は会社の方向性や自身の役割を理解しやすくなります。

給与・福利厚生

「適切な」給与水準や充実した福利厚生制度は、従業員のニーズを満たし、不満を防ぐ役割を果たすことになります。

つまり、必要な福利厚生が提供されない、会社への貢献に対して見合うだけの給与でなかったり、同業他社よりも低い給与水準であると、正当に評価されていないと不満を感じ、『衛生要因』を解消できなくなってしまいます。

労働条件や労働環境

労働時間や休暇制度といった労働条件は、従業員のワークライフバランスに大きな影響を及ぼします。

長時間労働が常態化している職場や、有給休暇を取得しにくい社内風土がある場合、従業員のモチベーションは低下してしまいます。

上司との関係性

従業員にとって自身を評価する権限を持つ上司との関係性は、日々の業務遂行や職場の雰囲気に大きな影響を与える『衛生要因』の一つです。

適切な指導やサポートを行わない、正当に努力や成果が認められない、意見に耳を傾けてくれないなどといった状況は、モチベーションの低下を招くことになります。

同僚との関係性

職場での同僚との関係性も、従業員の満足度に大きな影響を与えます。

協力体制が築かれていない、険悪な関係性になってしまっていると、「周囲は理解してくれない」「自分だけ業務を押し付けられている」といった不満を抱きやすくなり、モチベーションが低下してしまいます。

『動機付け要因』と『衛生要因』の関係性

『ハーズバーグの二要因理論』の「動機付け要因」と「衛生要因」は、相反するのではなく「相互に補完し合う関係」にあり、どちらかの要因が欠けていてもモチベーションの低下につながってしまいます。

例えば、『動機付け要因』を構成する「仕事を通して得られる達成感」が得られていたとしても、『衛生要因』を構成する「貢献に対して見合うだけの給与が得られない」のであれば、やる気が削がれることになってしまいます。

企業が従業員の満足度とモチベーションを高めるためには、「動機付け要因」と「衛生要因」の両方に適切にアプローチすることが欠かせません。

企業組織に『ハーズバーグの二要因理論』を活用する具体例

「動機付け要因」と「衛生要因」の2つの要素によって、仕事の満足度が左右されることを示した『ハーズバーグの二要因理論』。

実際にマネジメントにおいて活用する例としては、以下が挙げられます。

- 会社の方針=「ベクトル」を合わせる

- 公平かつ明瞭、透明性が高い「人事評価制度」

- 「賞賛する」制度を取り入れる

- 良好な「人間関係」の構築を促す

- 「ワークライフバランス」を推進する

- 充実した「福利厚生」

- 「再挑戦」を許容する

- 「人材育成」に注力する

会社の方針=「ベクトル」を合わせる

企業の規模に関わらず、経営層が従業員へ「ビジョン」を直接伝えることは重要です。

経営層から経営方針や理念といった「ビジョン」を伝えられることで、従業員は自身のミッションが明確になり、より目標達成を意識するようになります。

これは『衛生要因』の「経営理念や経営方針」に該当しますが、経営者の「思い」を従業員に伝えることで「ベクトル」が合うようになり、組織全体の一体感を醸成できるようになります。

具体的な施策としては、定期的な全体会議や、経営層と従業員が直接対話する場である「タウンホールミーティング」などが挙げられます。

公平かつ明瞭、透明性が高い「人事評価制度」

公平かつ明瞭、透明性が高い人事評価制度は、従業員の仕事に対するモチベーションに直結します。

これは『動機付け要因』の「業務成果を評価される」ことに該当しますが、定期的に人事評価制度を見直すことで、従業員の業務に対する努力や成果を正当に評価できるように努めることが求められます。

「賞賛する」制度を取り入れる

従業員の業務に対する努力や成果を賞賛することは、『動機付け要因』を高める効果が期待できます。

これも『動機付け要因』の「業務成果を評価される」ことに該当しますが、ポイントとしては「金銭的な報酬以外での賞賛」です。

なぜなら、金銭的報酬への受け止め方は、従業員によってさまざまであるため、すべての従業員の『動機付け要因』を満たすことはできないからです。

金銭的報酬以外の賞賛としては「表彰制度」や「休暇制度」が挙げられます。

「表彰制度」の例としては、「社長賞」や「月間MVP」、「新人賞」や日々の感謝をカードに記入して伝え合う「サンクスカード」などが該当します。

ちなみに、賞賛されることでやる気が出る現象のことを『エンハンシング効果(賞賛効果)』と呼ばれています。

賞賛や報酬などの外発的な刺激によって、やる気やモチベーションが高まる『エンハンシング効果』。作用する2つの要因、対照的な効果と類似した効果、ビジネスシーンにおける活用例、効果を高めるためのポイントなどについて解説しています。

良好な「人間関係」の構築を促す

『衛生要因』の「上司との関係性」「同僚との関係性」で挙げられているように、社内の人間関係は働く人のモチベーションに大きく影響を及ぼします。

そのため、良好な人間関係を築くことが求められますが、人間関係の軋轢やトラブルの多くは「コミュニケーション不足」や「コミュニケーションエラー」から生じることがあるため、互いに話し合える場を設ける、風通しの良い職場環境を構築することが必要です。

具体的には、まずは従業員へのアンケートを実施する、交流会やワークショップといった社内イベントを開催する、1on1ミーティングを行う、先輩社員が若手社員をサポートするメンター制度を導入する、コミュニケーションがしやすくなるようなチャットツールを活用するといったことが挙げられます。

「ワークライフバランス」を推進する

仕事とプライベートの調和を重視することは、『衛生要因』の「労働条件や労働環境」に該当する重要な取り組みです。

「長時間労働」や「休日出勤」などの『衛生要因』の不満要因を取り除かなければ、心身に悪影響を及ぼし離職につながってしまうリスクが生じてしまいます。

従業員の離職は、人材の流出だけではなく他の従業員の業務負担増加にもつながってしまい、結果的に企業の生産性が低下し、業績が後退するかもしれません。

適切な労働時間の徹底や休暇取得の推奨などを行うことで、従業員の心身の健康や生活の質(QOL)は向上し、仕事への意欲も高まるようになるはずです。

具体的な施策としては、前述の労働条件の徹底とともに、「コアタイム」を設定しつつ始業 or 終業時間を自由に選択できる「フレックスタイム制度」や、働く場所の自由度を高める「テレワーク」を導入することが挙げられます。

特に「テレワーク」は、コロナ禍以降では出社回帰が進んでいる状況ですが、出社とテレワークの両方を取り入れた「ハイブリッド型」の勤務体制を取り入れるなど、従業員の柔軟な働き方を後押しする取り組みが、モチベーションアップや離職率低下の観点では重要なポイントになります。

充実した「福利厚生」

『衛生要因』に該当する「福利厚生」ですが、定期的な健康診断の推奨などの従業員の健康管理や、従業員ごとのライフステージに応じた支援(育児や介護支援、退職金制度など)を充実させることで、安心感を持って働ける環境が整うようになり、企業組織への信頼感や帰属意識が高まりやすくなります。

「再挑戦」を許容する

「再挑戦」の機会が得られることは、『動機付け要因』の「達成感」や「成長の実感」に該当する重要な要素になります。

1度の失敗でその後チャンスが得られないような職場では、従業員はチャレンジすることを恐れてしまい、イノベーションが起こりません。

「失敗した時のフォロー体制を構築する」「挑戦の失敗を許容する風土」などを根付かせて、『心理的安全性』が担保された組織にすることで、主体性が醸成され自己成長を実感できるようになり、モチベーションアップにつながるはずです。

※『心理的安全性』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

就活セミナーのサクラ騒動の背景にある「質問が出にくい」雰囲気。この雰囲気はビジネスシーンでも発生します。特にミーティングの場面を例に、質問が出にくい理由や雰囲気を打破する方法について解説しています。

「人材育成」に注力する

人材育成へ注力することは、特にマネージャーなどの管理者の『動機付け要因』(権限と責任、成長の実感)を満たすことにつながります。

従業員のスキルアップを支援することで、成長に関わることへの責任を実感するとともに、マネージャー自身が新たな気づきを得たり、自身の役割や目的を再確認できる機会になります。

マネージャーに対する管理職研修などが、具体的な施策例として挙げられます。

↓

この続きでは、『ハーズバーグの二要因理論』を企業組織に活用する際の注意点について解説しています。

『ハーズバーグの二要因理論』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

『ハーズバーグの二要因理論』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『ハーズバーグの二要因理論』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。

中堅・小規模企業様向けサービスはこちら

リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …

個人事業主&フリーランス様サービスはこちら

見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …

お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

- BtoBマーケティング

- Herzberg's Two-Factor Theory

- QOL

- エンゲージメント

- エンハンシング効果

- テレワーク

- ハーズバーグの二要因理論

- フレックスタイム

- プレッシャー

- ベクトル

- モチベーション

- モチベーションの源泉

- モチベーションマネジメント

- やりがい

- ワークライフバランス

- 人事評価

- 人材流出の防止

- 人材育成

- 仕事そのものへの興味

- 仕事に対する満足度を左右する要因

- 再チャレンジ

- 再挑戦

- 労働条件

- 労働環境

- 効果検証

- 動機付け要因

- 定着率向上

- 帰属意識

- 心理的安全性

- 成長を実感

- 株式会社SBSマーケティング

- 権限と責任

- 活用することによるメリット

- 活用する際の注意点

- 満足度が高いからといって業績アップするとは限らない

- 福利厚生

- 組織文化の改善

- 経営方針

- 経営理念

- 給与

- 職場の人間関係

- 職場風土が改善

- 衛生要因

- 評価

- 賞賛

- 達成感

- 離職リスク軽減

マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。

現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。