緩慢な変化には気づきにくく、気づいた時には取り返しがつかなくなってしまう『ゆでガエル化現象』。

「ゆでガエル」になってしまった例や陥ってしまう原因、回避した例と回避するための方法などについて解説しています。

『ゆでガエル化現象』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『ゆでガエル化現象』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

『ゆでガエル化現象』とは?

「危機が迫っているにも関わらず、緩やかな変化であることから中々気づけずに、気づいた時には取り返しのつかない状態になってしまった」という事態を経験したことがあるかもしれません。

こういった状況をあわらす言葉として『ゆでガエル化現象』というものがあります。

状況の変化が緩やかであるため、問題の深刻さやリスクに気づけずに、結果として取り返しがつかなくなってしまうことを『ゆでガエル化現象』と呼びます。

「少しずつ起こる変化に対応できずに、後々大きな損害を被ってしまう現象」と言い換えることができます。

人間の変化や困難に対する適応能力や意思決定に関する概念を意味していて、『ゆでガエルの法則』『ゆでガエル理論』『ゆでガエル症候群』とも呼ばれています。

この『ゆでガエル化現象』は、「カエルは急に熱湯に投げ込まれると驚いて逃げ出すが、ゆっくり熱せられると危機的な温度変化に気づけずに死んでしまう」という寓話が由来になっています。

ですが実際には、カエルを熱湯に入れると逃げ出すことなく死んでしまい、冷たい水から徐々に水温を上げていくと途中で逃げ出してしまうそうです。

したがって、このカエルの行動は、科学的には根拠の無い「作り話」と言えますが、「緩やかに進む変化や危機に対応する難しさや大切さ」を説く比喩表現としてビジネスシーンなどで用いられています。

『ゆでガエル化現象』が広まった背景

この『ゆでガエル化現象』は、1950~1970年代に活躍した、アメリカの文化人類学者や思想家、精神科医である グレゴリー・ベイトソン 氏が、寓話として初めて発表したことで知られています。

その後、1998年に出版された「組織学の教科書」と呼ばれる『組織論』という本の中で、ベイトソン 氏の『ゆでガエル化現象』が紹介されたことがきっかけに、日本で広まったのではないかと言われています。

さらに、2013年にアメリカの大手経営コンサルタント会社であるマッキンゼー・アンド・カンパニーが、悪化した韓国経済を「ゆでガエル」と例えたことで、世界的に注目を集めるようになりました。

日本で「ゆでガエル世代」として知られている世代

日本では一説によると、1957年~1966年に生まれた、現在50代後半~60代後半の男性を「ゆでガエル世代」と呼ばれています。

この世代は、バブル期に就職し、高度経済成長の恩恵を受けました。

その後一変して、1991年のバブル景気の崩壊や、2001年のインターネットバブル、2008年のリーマンショックといった経済の波乱に直面し、多くが職場の不安定化や収入減少を経験しました。

彼らはさまざまな困難に直面しましたが、その多くが「失われた20年」という経済低迷の中で輝かしい実績や成功体験を得られず、積極的に自己改革やキャリアの転換を図ることもなく、現状の安定や維持に重点を置いたまま、定年を迎えようとしています。

最近では、「役職定年制度」によってポストから降ろされることを余儀なくされ、さらに「職務等級制度」によって定年間近で給与が低くなり、「それまで快適な状況に甘んじていたが気づくと崖っぷちに立たされてしまう」という「ゆでガエル状態」になってしまっているというわけです。

『ゆでガエル化現象』の発生例

急激な変化には危機意識が働くが、緩慢な変化には気づきにくく取り返しがつかなくなってしまう『ゆでガエル化現象』。

身近に感じることの多い現象の発生例としては、以下が挙げられます。

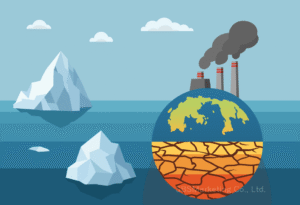

地球温暖化

この『ゆでガエル化現象』を解説する際によく取り上げられる例としては、環境問題の「地球温暖化」があります。

待機中の温室効果ガスが増加し、地球の平均気温が上昇する現象を指す地球温暖化。

地球の温度が上昇することで、異常気象や海面上昇などの影響が懸念されており、多くの専門家がいずれ取り返しのつかないことになる、と警鐘を鳴らしています。

企業経営が悪化してしまう

これまでの成功体験に基づく手法に執着・固執するがあまり、徐々に業績が低下しているにも関わらず、対応が遅れて企業経営が悪化してしまう、というケースも『ゆでガエル化現象』の例と言えます。

「不良在庫の山」を築いてしまう

「長年売れ続けてきた商品だから、今後も売れるはずだ」と、市場(マーケット)の変化に気づくことなく製造を続けた結果、「不良在庫の山」を築いてしまう。

「時代の変化」に対応せず企業組織が弱体化

企業組織が「時代の変化」を拒んで「現状維持」にこだわることで、新しいツールやビジネスモデルなどを取り入れず、企業組織が徐々に弱体化していくが「現状維持が正しい」と気づくことができずに、数年後に気づいた時には業務の停滞や離職者の増加など手遅れになってしまう。

自身のキャリアの限界を迎えたり、市場価値を低下させてしまう

徐々に生じる労働環境や社会の変化に気づけずに、現状維持に甘んじて「マンネリ化」して業務をただこなすようになってしまい、自身のキャリアの限界を迎えたり、市場価値を低下させてしまう。

後手後手に回る「年金改革」

社会的な例としては、少子高齢化が進む中で、年金財政の安定化や将来世代の年金水準の確保が喫緊の課題になっている中で、有権者の顔色を伺い改革のペースが鈍化してしまうというケースが挙げられます。

『ゆでガエル化現象』に陥ってしまった業界や企業

『ゆでガエル化現象』に陥ってしまった具体例としては、デジタル技術の浸透によって需要が激減した写真フィルム業界、北米エネルギー産業の主要会社として、市場から高い評価を得ていた時期もあったエンロン社などが挙げられます。

- 写真フィルム業界

- エンロン社

写真フィルム業界

『ゆでガエル化現象』の典型的な例として、写真フィルム業界が挙げられます。

かつて写真は、カメラにフィルムをセットして撮影するのが一般的でしたが、デジタルカメラや携帯電話・スマートフォンでの写真撮影ができるようになったこともあり、写真フィルムの需要は減少しました。

既存のアナログ技術の延長線上でデジタル市場を捉えてしまい、戦略を誤ったことで、2001年にはアメリカのポラロイド社、2006年にはコニカ社が写真フィルム事業から撤退、2012年にはコダック社が倒産することになりました。

エンロン社

1985年にアメリカのテキサス州に設立されたエンロン社。

北米エネルギー産業の主要会社として、ガス・パイプラインや電力取引、さらにブロードバンドの取引などの事業を展開し、市場から高い評価を得ていました。

しかし、それらの事業成功に固執した結果、海外の大規模事業が相次ぎ失敗し、巨額の負債を抱えて経営不振に陥っていましたが、不正な会計処理と関連情報の隠蔽によって実態を偽装し、株式市場での評価を意図的に操作してしまいます(エンロン事件)。

それらの真実が明らかになると、エンロン社は社会的信用を失い、総額160億ドルを超える負債を抱えて倒産することになりました。

「ゆでガエル」のような危機的状況を脱しなければならなかったのに、過去の成功体験にすがって不正に手を染めてしまった、という事例です。

「ゆでガエル」になってしまう原因

なぜ、『ゆでガエル現象』に陥ってしまうのでしょうか。原因としては、以下の点が挙げられます。

- 現状維持したい(現状維持バイアス)

- 損失が生じるのを回避したい(損失回避バイアス)

- 過去の成功体験を引きずってしまう(確証バイアス)

- 変化や挑戦を許容しない風土・文化

- 集団内でのコミュニケーション不足

- 緩やかに忍び寄る「危機」への実感がわかない

- 楽観的に考えてしまう(楽観性バイアス)

- 後回しにしてしまう(MUM効果)

- 「忍耐強く辛抱する」という価値観

- 「周りの空気を読む」「波風を立てない」風土(同調圧力)

現状維持したい(現状維持バイアス)

そもそも、人間は「変化を恐れ、現状の安定を維持しようとする」傾向のある生き物です。

変化することが有益であったとしても、新しい状況への抵抗や過去の成功体験へ固執するため、変化に無関心になったり目を背けるようになってしまいます。

ちなみに、この「変化を恐れ、現状(の安定を)維持しようとする」心理的傾向のことを『現状維持バイアス』と呼びます。

※『現状維持バイアス』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

何かを変化させれば現状がより良くなる可能性があるとしても、損失の可能性を考慮して現状を保持しようとする『現状維持バイアス』。発生する要因や発生例、予防策・克服方法について解説しています。

損失が生じるのを回避したい(損失回避バイアス)

また、人間には「利益よりも損失(リスク)を回避する」という心理的傾向があります。

これは『損失回避バイアス』と呼ばれますが、変化を許容するよりも抵抗する思考の方が色濃く表出する、ということです。

※『損失回避バイアス(損失回避の法則)』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

利得と損失を比較する際、損失の方をより重大だと感じやすく、損失を回避しようとする心理的傾向である『損失回避バイアス(損失回避の法則)』。なぜ発生するのか、ほかの8つの心理効果との関係性、具体例やビジネスシーンへの応用例などについて解説しています。

過去の成功体験を引きずってしまう(確証バイアス)

さらに、過去の栄光とも言える「成功体験」にこだわってしまうことで、状況の変化に即応することができず、「ゆでガエル状態」になってしまうというケースも。

確かに、過去の成功体験は安心感や自信を与えてくれますが、新しいアイデアや戦略への探求が疎かになってしまうので、刻々と変化する市場(マーケット)や顧客のニーズに追いつけなくなるので注意が必要です。

ちなみに、「成功体験への固執」してしまい、反論となる情報には目を向けなくなる心理現象のことを『確証バイアス』と呼びます。

※『確証バイアス』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

自身にとって都合の良い情報ばかりを集める心理傾向である『確証バイアス』。ネガティブな影響とポジティブな活用例について解説しています。

変化や挑戦を許容しない風土・文化

企業組織において、変化を許容しなかったり挑戦がしづらい風土が蔓延していると、危機的状況を変えるために行動を起こそうものなら「出る杭は打たれる」ことになってしまうため、なかなか対処行動を起こせずに「ゆでガエル状態」になってしまいやすくなります。

集団内でのコミュニケーション不足

集団内でコミュニケーションが不足していると、重大な問題や変化についての情報が行き渡らず、組織全体での共通認識や対応ができなくなってしまいます。

当初は些細で緩やかな変化であったとしても、気づいた時には会社全体で対策を講じなければならないほどの状況に陥ってしまうリスクがあるため、風通しの悪い組織風土は改める必要があります。

緩やかに忍び寄る「危機」への実感がわかない

『ゆでガエル化現象』が生じやすい特徴の1つである「緩やかな変化」によって、現実的に危機感を持つことが難しくなり、適切に対応することができずに深刻な状況に陥ってしまいます。

また「ゆでガエル世代」の多くは、これまでの安定した年功序列制度などによって「アンテナ」が低くなっているため、危機的な変化に対する積極的な姿勢や柔軟性を欠いていることがあります。

楽観的に考えてしまう(楽観性バイアス)

自分にとって「好ましいこと」が起こる確率を過大評価し、「好ましくないこと」が起こる確率を過小評価する『楽観性バイアス』も、「ゆでガエル状態」に陥ってしまう原因の1つになり得ます。

※『楽観性バイアス』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

メディアなどが発信する情報に接触する際「自分自身は影響を受けないが、世間の人たちは大きな影響を受けてしまう」と考える『第三者効果』。発生することによる影響や発生例、どんな人が陥りやすいのか、マーケティングへの応用や克服・回避する方法について解説しています。

後回しにしてしまう(MUM効果)

緩やかとはいえ悪化している状況という「不快な情報」を報告・共有することを避ける心理的傾向である『MUM効果』も、「ゆでガエル状態」になってしまう原因の1つと言えます。

※『MUM効果』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

「悪い情報」を伝えることを避けて隠したりする『MUM効果』という心理事象。なぜ注目するのか、ビジネスシーンでの発生例や回避するための方法について解説しています。

「忍耐強く辛抱する」という価値観

特に日本人は「ゆでガエル状態」に陥りやすいと言われています。

日本では古来より根付いた、困難や苦難に直面しても「忍耐強く辛抱する」という価値観が美徳となっているため、一時的な困難や緩やかな変化に対して、我慢強く耐えようとする傾向があります。

その結果として、対応が後手後手に回ってしまい『ゆでガエル化現象』が生じてしまう、というわけです。

「周りの空気を読む」「波風を立てない」風土(同調圧力)

さらに、「周りの空気を読む」「波風を立てない」という風土も、『ゆでガエル化現象』に陥ってしまう原因となります。

日本人の多くは、個人の主張や他者にとっての異論を提示すると周囲から反感を買ってしまい、企業組織などの集団内での自身の立場や人間関係に悪影響を及ぼしてしまう、と考えがちです。

この『同調圧力』によって、多くが自身の考えや意見を抑え込み、周囲の意見に合わせようとする結果、緩やかに生じている危機が表面化せずに放置され、気づけば一大事になってしまう、ということです。

※『同調圧力』の詳細については、こちらのページをご覧ください。

多数派が少数派に価値観を暗黙的に強制する『同調圧力』。なぜ発生するのか、メリットやデメリット、日本でよく見受けられる理由やビジネスへの応用について解説しています。

『ゆでガエル化現象』を回避した企業の成功例

『ゆでガエル化現象』を回避した企業は、いずれも消費者や時代の変化を捉え、新たな事業への挑戦し続けている点が共通点と言えます。

具体的には以下の通りです。

- 富士フイルム株式会社

- エルメス・アンテルナショナル社

- 株式会社 伊藤園

富士フイルム株式会社

まず例として挙げられるのが、精密化学メーカーの富士フイルム株式会社。

写真フィルムで培った技術開発力とノウハウを基盤に、時代の健康志向の高まりに即したヘルスケア、エレクトロニクスやイメージングの3つの事業領域で幅広い製品やサービスを提供しています。

自社の事業を多岐に展開し、市場の変化に対応したことによって「ゆでガエル状態」を回避した好例と言えます。

参考:『イノベーションの進化』富士フイルム株式会社

エルメス・アンテルナショナル社

フランスの高級ブランドであるエルメス(HERMES)は、創業当初、馬具の専門店として事業を開始しました。

その後、交通手段が自動車へ変わり馬具の需要が減少する流れの中で、自社独自の高品質な革素材の入手経路と卓越した技術力を活かし、バッグやスカーフなど幅広い製品ラインナップを開発し、現在のエルメスへと発展しました。

時代の変化に適応し、ファッション業界という異業種へ進出することで「ゆでガエル状態」に陥ることを回避した例と言えます。

参考:『6代にわたるアルチザン』エルメス社

株式会社 伊藤園

緑茶飲料や茶葉製品メーカーである、株式会社 伊藤園。

前身である フロンティア製茶株式会社では「量り売り」が中心だったお茶を、消費者が気軽に購入できるよう、茶葉を小分けにして梱包する「パック茶」の開発販売を開始しました。

その後も、時代のニーズに合わせて、日本でウーロン茶(茶葉)の販売や、世界初の「缶入りウーロン茶」「缶入り煎茶」の販売、それらの販売事業をグローバル規模で展開しています。

自社の加工技術によって「お茶」の既成概念を覆し、新しい発想で消費者が求める商品を提供し続けることで『ゆでガエル化現象』を乗り越えました。

参考:『伊藤園のあゆみ』株式会社 伊藤園

↓

この続きでは、『ゆでガエル化現象』を回避するための方法などについて解説しています。

『ゆでガエル化現象』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

『ゆでガエル化現象』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!

ご希望の方は、上記画像のクリック先のメルマガフォームに「氏名」「会社名(もしくはフリーランスなど)」「メールアドレス」、

「お問い合わせ内容」欄に『ゆでガエル化現象』ホワイトペーパー希望、と記載して送信をお願いします。

株式会社SBSマーケティングでは、BtoB(企業間取引)を中心にマーケティングや集客に関連したコンサルティングサービスをご提供させていただいております。

中堅・小規模企業様向けサービスはこちら

リードジェネレーションサポートサービスリードナーチャリングサポートサービスブランディングサポートサービスマーケティング組織設計サポートサービス リードジェネレーションサポートサービス 想定されるターゲット、ご予算、社内リ …

個人事業主&フリーランス様サービスはこちら

見込み客獲得サポートサービス見込み客確度アップサポートサービススポット相談サービスイベントサポートサービス 見込み客獲得サポートサービス 想定されるターゲット、ご予算に応じた見込み客(リード)の獲得、集客を支援いたします …

お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

- BtoBマーケティング

- MUM効果

- MVV

- アンテナを高く

- エルメス

- エンロン

- エンロン事件

- コミュニケーション不足

- ぬるま湯

- ビジョン

- マッキンゼー

- マンネリ

- ゆでガエルになってしまう原因

- ゆでガエルの法則

- ゆでガエル世代

- ゆでガエル化現象

- ゆでガエル化現象を回避した企業例

- ゆでガエル理論

- ゆでガエル症候群

- 不良在庫の山

- 企業経営が悪化

- 伊藤園

- 写真フィルム業界

- 出る杭は打たれる

- 危機感を持つ

- 同調圧力

- 周りの空気を読む

- 地球温暖化

- 客観的

- 富士フイルム

- 小さな兆候を見過ごさない

- 年金改革

- 後回しにする

- 心理的安全性

- 忍耐強さ

- 挑戦し続ける

- 損失回避バイアス

- 日本ならではの価値観

- 日本人の美徳

- 時代の変化

- 株式会社SBSマーケティング

- 楽観性バイアス

- 気づいたら手遅れ

- 気づいた時には取り返しがつかない

- 波風を立てない

- 現状維持バイアス

- 確証バイアス

- 組織論

- 自律

マーケティングは試行錯誤を重ねる必要がありますが、リソースの制約などによって思うように時間をかけることはできません。

現状や課題、求める成果をお聞きしてマーケティングの確度を上げるために併走させていただきます。